退職後の税金・社会保険で知っておくべきこと

お給料から天引きされている税金・社会保険について

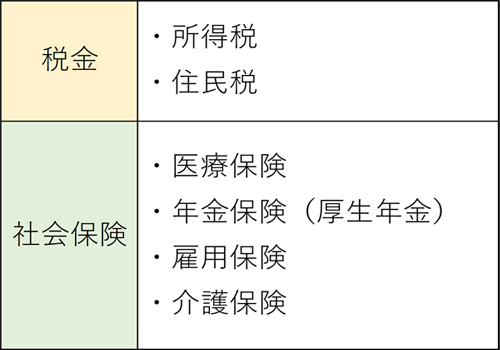

すでにご存知の方も多いと思いますが、毎月のお給料やボーナスから天引きされている税金・社会保険料の項目を簡単に確認しましょう。

上記のように、お給料の中から多くの税金や社会保険を納めており、会社に勤めている間は、会社が全て手続きを行っています。そのため、退職し、いざ自分で手続きが必要になると、戸惑う方も多いようです。中でも、住民税の支払いの際に金額に驚かれる方も多いので、必要な手続きについて事前に確認しておきましょう。

税金・社会保険等の手続き方法

すぐに再就職する場合

税金・社会保険について、書類を提出することで、再就職先が手続きしてくれますので、悩まずに移行できます。以下の書類を提出しましょう。

- 源泉徴収票

- 年金手帳

- 雇用保険被保険者証

- 健康保険被扶養者異動届(扶養家族がいる場合)

- 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届

退職し、その後勤務しない場合

ご自身で手続きが必要となります。

所得税

前回のコラムでもご説明しました通り、確定申告が必要となります。必要な書類を準備しておきましょう。

住民税(要チェック)

退職した年の住民税は退職した月によって、一括徴収されるか、自身で納付するか、異なります。また、住民税は前年の所得に基づいて計算された住民税を6月~翌年5月の間で支払います。退職した翌年にも住民税の支払いは発生しますので、注意が必要です。前もって住民税として納付するお金を用意していくと良いでしょう。自治体によっては減免制度がありますので、事前に確認してみてはいかがでしょうか。

| 1月~5月に退職 | 最終のお給料もしくは退職金から一括徴収 |

|---|---|

| 6月~12月に退職 | 市区町村から送られてくる納付書で、一括または4分割して納付 |

働いているときは、住民税は12分割して納付していますので、そこまで金額を大きく感じませんが、退職後は納付金額が同じでも、まとまって納付する分金額が大きく感じます。退職翌年の住民税は無収入になってからの納付になりますので、前もって準備しておくと安心です。

健康保険

退職する会社に健康保険証を返却し、健康保険資格喪失証明書を受けとります。その後、新たな健康保険に加入しましょう。選択肢は、「国民健康保険に加入する」「引き続き個人で全国健康保険協会・健康保険組合に加入する(任意継続)」「家族の社会保険の扶養に入る」などがあります。国民健康保険への加入申出は資格喪失から14日以内、任意継続保険への加入申出は20日以内と期限がもうけられていますので、注意しましょう。

国民年金

国民年金の加入義務は60歳までですので、60歳以降に退職し厚生年金を喪失しても、国民年金への加入は不要ですが、扶養していた家族が60歳未満の場合には、国民年金への切り替えが必要です。

再就職を目指す場合

退職後、就職先を探す場合は、上記の<完全退職する場合>の手続きに加え、失業保険の手続きをすると、認定を受けると「失業給付」を受けることができます。詳しくはこちらをご確認ください。

年金について

原則65歳から「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を受け取ることができます。本人が希望すれば、希望する時期に繰り上げまたは繰り下げることができます。詳細はこちらをご確認ください。

厚生年金に加入していた会社員は、65歳になる前に「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができる場合があります。受け取るには条件がありますので、こちらをご確認ください。働きながら「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることはできますが、給料と年金の合計額が47万円を超えると年金額は減額されますので、注意しましょう。

まとめ

退職後の税金や社会保険について説明いたしました。継続勤務や再就職する場合、多くの手続きを会社が行ってくれますが、退職した場合は、ご自身で手続きしなければなりません。いずれにしても対応できるように準備しておくことが重要です。

ご覧いただき、ありがとうございました。

メルマガ・コラムへのご希望などがあれば、ぜひ以下のアンケートにご回答いただけますと幸いです。