今月から、池上彰さんの著書『池上彰のはじめてのお金の教科書』より、皆さまに読んでいただきたいトピックを厳選し、全6回の連載でお届けします。

“知っておきたいけど、いまさら聞けないお金のはなし”をテーマに、大人だけど意外と知らないお金の基礎から、ついつい人に話したくなる豆知識まで盛りだくさん。

連載スタートを飾る第1回は、お金の起源にまつわるおはなしです。

普段の生活でもよく耳にする「キャッシュレス決済」という言葉。

政府としては、2019年10月1日の消費税率引き上げに伴う需要の平準化対策として、増税後の9カ月間に限り、キャッシュレス決済をすることで最大5%のポイント還元が実施されました。中小・小規模事業者のほか、コンビニエンスストアなどのチェーン店でも付与が受けられ、キャッシュレス化の後押しとなっています。2019年10月1日~2020年4月13日の間で、対象決済金額は約8.5兆円、還元額は約3,530億円にも上ったそうです。

コロナ禍で、オンラインでの消費やデリバリー需要も相まって、今後はキャッシュレス化がさらに進むとされています。

そこで今回は、普段皆さんが使っているお金の起源と現代の新しいお金についてご紹介します。

お金の起源と今

持ち運びしやすいお金が必要だった

最初の「お札」は誰が造ったのかご存じですか。

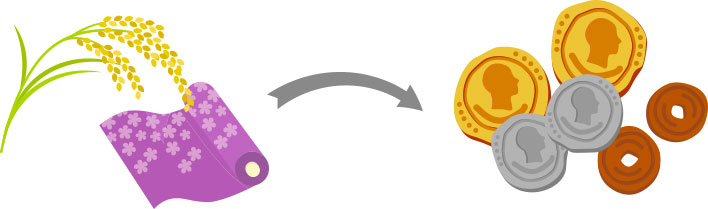

昔は、米や布、貝殻をお金の代わりにしていましたが、さらに丈夫で長持ちして、持ち運びしやすい物。そして誰もが欲しがる物とは何でしょうか。

答えは、金、銀、銅といった金属です。オリンピックのメダルの色と同じですね。これらは、簡単には手に入らない貴重品です。少し熱を加えるだけで溶けるので、形を変えるのも容易です。

こうして金貨、銀貨、銅貨が誕生しました。金属を小さく、そして丸く成形加工したもの。金貨や銀貨さえあれば、何でも欲しい物と交換ができる。これが当時の大発明となり、世界中で使われるようになったのです。

ただし、一つ問題がありました。金属は重く、大量の金貨や銀貨を持ち運ぶのは大変な労力が必要だったのです。

金貨を預かった資産家が発行する「預り証」

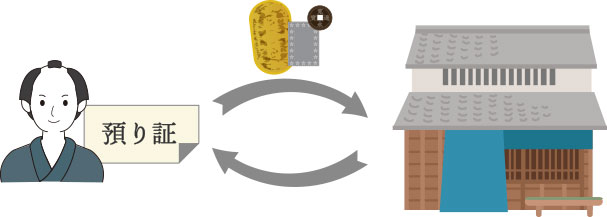

そこで当時の人は、「金貨や銀貨を、誰か資産家に預かってもらおう。」と思い付きました。

これらの金貨や銀貨を預かった資産家は「確かに預かりました」と、紙製の「預り証」を渡したのです。それ以降、人々は買い物をする時に、金貨や銀貨の代わりとして預り証を出すようになったのです。預り証を受け取った人は、資産家の所へ行き、金貨や銀貨と交換してもらう仕組みが出来ました。

これが皆さんの知っている紙幣が生まれた瞬間です。

預り証を出してくれる資産家は、やがて「銀行」に発展していきました。

それでは、日本で最初のお金はいつ頃生まれたと思いますか?

実は、まだはっきりしたことは分かっていません。これまで長らく、708年頃に造られた「和同開珎」が日本最古のお金だとされていましたが、1998年(平成10年)には、683年頃に造られたとされる「富本銭」というお金が、奈良県で見つかっています。

買い物ができて、円やドルとも交換できる新しいお金

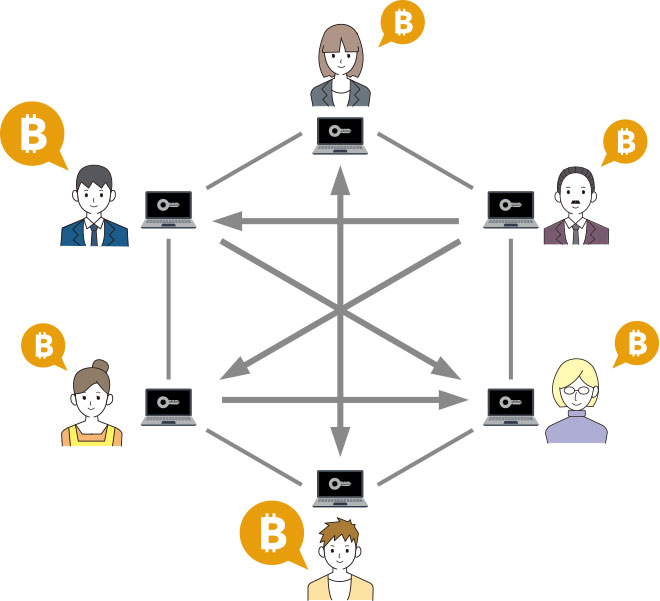

最近では、「仮想通貨」という、インターネット上で使える新しいお金が誕生しました。

仮想通貨には、価値を保証する国や銀行がありません。日本の「円」が信用されているのは国の法律で定められているため。一方、仮想通貨には、そういった信用の裏付けがないのです。しかし、ほかのお金と同じように円やドルと交換できますし、買い物もできます。その秘密は、「ブロックチェーン」という技術にあります。

仮想通貨は、見ることも触ることもできないデジタルな情報です。ですから、そのままだと簡単にコピーしたり、偽造される恐れがあります。ブロックチェーンとはそういった“ズル”が必ずバレる仕組みです。なので、多くの人は安心してビットコインをお金として使っているというわけです。

さらに深掘り

―なるほどティップス―

ビットコインのほかにも仮想通貨ってあるの?

流通している仮想通貨の数はどんどん増えていき、今では1,500種類以上あると言われています。ビットコインのように多くの人が信用し、気軽に取引されているものは、そのうちのごく一部です。ビットコインのほかには、イーサリアム、リップル、ライトコインといった仮想通貨があります。

電子マネーの普及規模ってどれくらい?

今ではコンビニやスーパー、ファミレスなどほとんどの場所で使えるようになっています。日本銀行が調べたところ、1年間に使われる電子マネーの総額は5兆円以上に上ることが分かっています。新型コロナウィルス感染防止対策として非接触での決済も増え、現金を使わない買い物が当たり前の時代になりそうですね。

次回は、

【第2回】銀行の役割と世界のお金

についてお届けします。

どうぞお楽しみに。

続きはこちらでお読みいただけます。

『池上彰のはじめてのお金の教科書』

※幻冬舎のWEBページに移動します。

執筆者紹介池上 彰いけがみ あきら

1950年8月9日長野県松本市生まれ。慶應義塾大学経済学部卒。

元NHK記者主幹。現在はフリージャーナリスト。名城大学教授、東京工業大学特命教授、東京大学客員教授、立教大学客員教授、信州大学特任教授、愛知学院大学特任教授、関西学院大学特任教授、順天堂大学特任教授。

1973年NHK入局。報道局記者を歴任し1994年から「NHK週刊こどもニュース」の初代お父さん役を11年間続けた後、2005年にNHKを退職。在職中から執筆活動を始め、現在は出版、講演会、放送など各メディアにおいてフリーランスの立場で活動する。鋭い取材力に基づいたわかりやすい解説に定評がある。

《本資料は執筆者の見解を記したものであり、当社としての見通しとは必ずしも一致しません。本資料のデータは各種の情報源から入手したものですが、正確性、完全性を全面的に保証するものではありません。また、作成時点で入手可能なデータに基づき経済・金融情報を提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願い申し上げます。》

presented by GENTOSHA.Inc