池上彰さんの著書『池上彰のはじめてのお金の教科書』より、皆さまに読んでいただきたいトピックを厳選し、連載でお届けしています。

“知っておきたいけど、いまさら聞けないお金のはなし”をテーマに、大人だけど意外と知らないお金の基礎から、ついつい人に話したくなる豆知識まで盛りだくさん。

連載第3回は、銀行や保険会社のしくみについてご紹介します。

今年9月より厚生年金の保険料が引き上げられました。保険料の引き上げと聞くと、厚生年金に加入している方は気になってしまいますよね。ただし、すべての人がその対象になるわけではありません。具体的には、月収が63.5万円以上の人を対象に保険料が引き上げられました。

従来、厚生年金には加入者の収入に応じて31の等級がありましたが、今回の保険料引き上げにともない、32等級という新しい等級が設けられました。月収が63.5万円以上の人は、この32等級に振り分けられ、毎月の保険料が2,745円引き上げられることになったのです。

皆さんが支払ったお金を社会保障のために運用していくことが厚生年金の役割なのですね。そういった視点でみると、銀行も皆さんから集めたお金を増やすという点で似た役割を持っています。今回は、そのお話をしていきます。

銀行や保険会社のしくみ

お金を借りたらお礼に利子を払う

銀行に預けたお金が増えるのはどうしてだと思いますか?

銀行からお金を借りると、そのお礼として少し多めにお金を返す必要があります。

その多い分が「利子」です。この利子が銀行の儲けの元になるわけです。

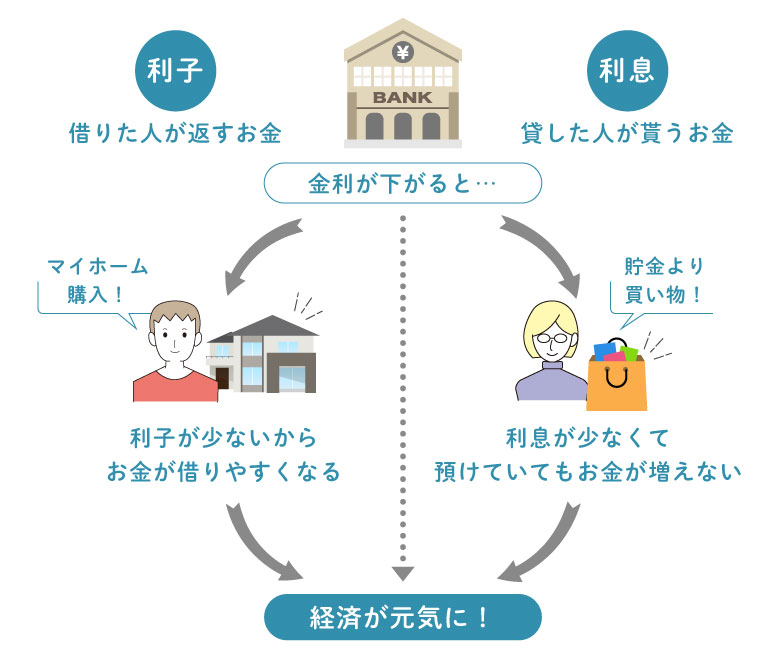

この時、「いくらお金を貸すといくらの利子を受け取れるのか」という割合を決めた数字が「金利」です。金利が高いほど、お金を借りた人はたくさんのお金を返さないといけません。逆に銀行からみれば、金利が高いほど儲けが大きくなります。また、銀行にお金を預けた人も多くの「利息」をもらえます。

ゼロ金利でお金を借りやすくなった

例えば、金利が1%の時に100万円を借りるとします。すると、1年後にはもともと借りた100万円に1万円の利子をつけて、合計101万円を返す必要があります。そう考えると大変ですが、たくさんのお金を借りた会社は、そのお金で、工場を造ったり、人を雇ったりできます。そしてお金を返すために一生懸命に働く。その繰り返しで経済は発展してきました。

今は金利が低いと言われています。「ゼロ金利」や「マイナス金利」といった言葉を聞いたことはありますか? 昔は今よりずっと利子が高く、お金を借りた人は利子を払うために大変な思いをしていました。でも、日本の景気をよくするために金利を下げて「どんどんお金を借りてください」というようになったのです。これはお金を借りたい側にとっては嬉しいことですね。しかし、銀行は受け取る利子が少なくなるので、儲からなくて困っています。

「もしも」の時に備える保険

保険会社が潰れないのはなぜだと思いますか?

保険会社も銀行と同じ金融機関の仲間です。例えば、生命保険会社では「生命保険」という商品を扱っています。私たちはその保険に加入して保険料を少しずつ納めていると、病気になってしまったり、万が一亡くなってしまったりしても、保険金が受け取れます。

損害保険会社は、例えば自動車に乗っていて事故を起こしてケガをした時のための「自動車保険」や、火事を起こした時のための「火災保険」を扱っています。保険のおかげで私たちは安心して暮らすことができるんですね。

保険会社も預かったお金を増やしている

みんなに保険金を払ったら保険会社のお金が無くなるんじゃないか。保険会社は潰れないのか。そう心配する人もいるかもしれません。

でも大丈夫です。たくさんの人が保険に入っていると、その中で病気になったり亡くなったりする人は少しだけ。みんなから集めておいた保険料の一部を使えば、十分に保険金を払うことができます。保険というものは、もしもの時に「みんなで助け合う」ためのしくみなんですね。

さらに深掘り

―なるほどティップス―

大数の法則

保険は「大数の法則」で成り立っています。これは、多くの人が集まると、そのうち、何人が病気にかかったり亡くなったりするか、大体わかるという理論です。それがわかれば、みんなから集める保険料の金額や保険会社の儲けも予想がつくというわけです。

お札が破れてしまったらどうする?

お札が破れたり燃えたりしてしまったら、お金として使えなくなってしまうのでしょうか? まずは焦らず、近所の銀行に持って行きましょう。3分の2以上のお札が残っていれば全額、5分の2以上から3分の2未満が残っていたら半額と交換してもらえます。しかし、5分の2未満しか残っていない場合は、交換してもらえません。

硬貨が変形したり、削れてしまった場合も銀行に行きましょう。表面の模様を読み取ることができ、また重さの半分が残っていれば全額交換してもらえます。ただし、わざと硬貨を傷つけることは法律で禁止されています。例えば、穴を開けたり燃やしたりすると、「貨幣損傷等取締法」という法律で罰せられてしまいます。お金は大切に扱いましょう。

次回は、

【第4回】お金の賢い使い方

についてお届けします。

どうぞお楽しみに。

続きはこちらでお読みいただけます。

『池上彰のはじめてのお金の教科書』

※幻冬舎のWEBページに移動します。

執筆者紹介池上 彰いけがみ あきら

1950年8月9日長野県松本市生まれ。慶應義塾大学経済学部卒。

元NHK記者主幹。現在はフリージャーナリスト。名城大学教授、東京工業大学特命教授、東京大学客員教授、立教大学客員教授、信州大学特任教授、愛知学院大学特任教授、関西学院大学特任教授、順天堂大学特任教授。

1973年NHK入局。報道局記者を歴任し1994年から「NHK週刊こどもニュース」の初代お父さん役を11年間続けた後、2005年にNHKを退職。在職中から執筆活動を始め、現在は出版、講演会、放送など各メディアにおいてフリーランスの立場で活動する。鋭い取材力に基づいたわかりやすい解説に定評がある。

《本資料は執筆者の見解を記したものであり、当社としての見通しとは必ずしも一致しません。本資料のデータは各種の情報源から入手したものですが、正確性、完全性を全面的に保証するものではありません。また、作成時点で入手可能なデータに基づき経済・金融情報を提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願い申し上げます。》

presented by GENTOSHA.Inc