池上彰さんの著書『池上彰のはじめてのお金の教科書』より、皆さまに読んでいただきたいトピックを厳選し連載でお届けしています。

“知っておきたいけど、いまさら聞けないお金のはなし”をテーマに、大人だけど意外と知らないお金の基礎から、ついつい人に話したくなる豆知識まで盛りだくさん。

連載第4回は、お金の賢い使い方についてのお話をします。

2020年9月に菅義偉内閣が発足してから、衆議院の解散・総選挙の時期について注目が集まっています。衆議院の解散・総選挙が実施されると、有権者である私たちは、国民の代表者を選挙で選びます。選挙では、自分が支持する候補者や政党に投票しますよね。

じつは、毎日行っている買い物も、企業への投票行動と考えられます。不景気だからこそ、皆さんにとって本当に価値のある商品やサービスを提供している企業を「支持」して、買い物という「投票」をする。今回は、そんなお話をしていきます。

お金の賢い使い方

買い物は選挙と同じこと

いい買い物と悪い買い物、違いはどこにあるのでしょう。

私たちは選挙で投票するとき、「この人に任せたい!」という政治家に一票を入れて、応援しようとします。逆に「この人には任せられない」という候補者には投票しません。これをくり返すことで、政治を少しずつ良くしていこう、というしくみが選挙です。

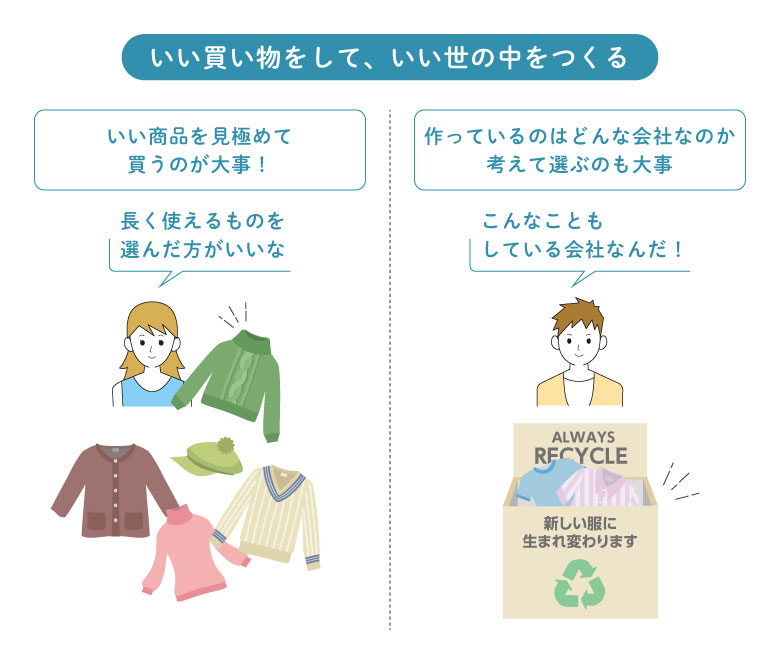

買い物も、選挙に似ています。私はこのことを「経済における投票行動」と考えています。つまり買い物は、いい商品を提供している企業に一票を入れて応援するのと同じこと。自分が「これはいい商品だな」と思うものを買い、「この商品はダメだな」と思ったら買わない。たったこれだけのことで、いい企業が増え、ダメな企業が減っていくのです。

いい会社を応援するのが「いい買い物」

どんな買い物を「いい」と思うかは、人によって考え方が違うかもしれません。

なかでも、「値段のわりに質がいい商品が好き」という方が多いと思います。昔は「安かろう、悪かろう」というように、安ければ質が悪いのが当たり前でした。でも、いまは違います。

例えば、500円でおつりがくる値段の牛丼が、とてもおいしいですよね。100円ショップにも、100円というのが信じられない商品ばかり並んでいます。それはなぜかというと、「値段のわりに質がいい商品が好き」という消費者が、「いい」と思った商品を買ってきたからなのです。

もちろん、値段が高い商品がいけないということではありません。高価なブランド品も、多くの人に選ばれる理由があるから人気を得ているのです。美しいデザインのためかもしれませんし、長持ちするからかもしれません。どんな値段でも、その理由に自分が納得できるなら、それは「いい買い物」です。

応援するなら「世の中の役に立つ」会社

商品を購入することは、皆さんのお金を、その商品を提供している企業のために使うということでもあります。その企業は、皆さんから受けとったお金で社員の給料を払ったり、新商品を考えたり、新しい店舗や工場をつくったりします。そのうちに従業員も増えて、会社はもっと大きくなっていくかもしれません。

ですから、「いい商品」を探す前に、「世の中の役に立つ」会社を探してみるという買い物の方法もあります。例えば、リサイクルに熱心であるなど、地球環境を守る活動をしている企業の商品を買うことで、私たちもその活動に協力することができます。東日本大震災で被災した東北を応援している企業や、買い物をすると代金の一部が自動的に寄付されるという企業もあります。会社は儲けばかりを追いかけるのではなく、社会の役に立つ活動をする責任がある、という考え方もあるのです。

改めて、いい買い物をすることは、いい会社をつくり、いい世の中をつくることだと覚えておいてください。

さらに深掘り

―なるほどティップス―

積極的に取り入れたい「フェアトレード」の商品

身近なスーパーやコンビニでも、「世のため人のため」を考えている企業や商品を見つけることができます。

例えば「フェアトレード」という印がついている商品。フェアトレードとは、「公平・公正な貿易」のこと。「開発途上国でつくられていること」「適正な価格で継続的に取引がされていること」を意味しています。つまり、フェアトレードの商品を買うことで、経済的に立場の弱い開発途上国の生産者をサポートすることにつながり、世界全体で持続可能な社会を目指していくしくみになっています。コーヒーや紅茶、チョコレートの原料となるカカオ、バナナやスパイス、ハーブ、ワインなどがあるので、ぜひ商品を選ぶ際の参考にしてみてください。

次回は、

【第5回】税金の種類と使い道

についてお届けします。

どうぞお楽しみに。

続きはこちらでお読みいただけます。

『池上彰のはじめてのお金の教科書』

※幻冬舎のWEBページに移動します。

執筆者紹介池上 彰いけがみ あきら

1950年8月9日長野県松本市生まれ。慶應義塾大学経済学部卒。

元NHK記者主幹。現在はフリージャーナリスト。名城大学教授、東京工業大学特命教授、東京大学客員教授、立教大学客員教授、信州大学特任教授、愛知学院大学特任教授、関西学院大学特任教授、順天堂大学特任教授。

1973年NHK入局。報道局記者を歴任し1994年から「NHK週刊こどもニュース」の初代お父さん役を11年間続けた後、2005年にNHKを退職。在職中から執筆活動を始め、現在は出版、講演会、放送など各メディアにおいてフリーランスの立場で活動する。鋭い取材力に基づいたわかりやすい解説に定評がある。

《本資料は執筆者の見解を記したものであり、当社としての見通しとは必ずしも一致しません。本資料のデータは各種の情報源から入手したものですが、正確性、完全性を全面的に保証するものではありません。また、作成時点で入手可能なデータに基づき経済・金融情報を提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願い申し上げます。》

presented by GENTOSHA.Inc