池上彰さんの著書『池上彰のはじめてのお金の教科書』より、皆さまに読んでいただきたいトピックを厳選し連載でお届けしています。

“知っておきたいけど、いまさら聞けないお金のはなし”をテーマに、大人だけど意外と知らないお金の基礎から、ついつい人に話したくなる豆知識まで盛りだくさん。

連載第5回は、税金の種類と使い道についてお話しします。

納税は国民の義務であり、納めることばかりに意識が向きがちですが、私たちから集めた税金が「どのように使われているのか」を知ることも大切ですよね。

例えば新型コロナウイルス感染症の感染拡大対策として、政府が全世帯に配布した布製マスク(通称アベノマスク)。マスクの調達費用、配送費用などあわせて約260億円をかけたと報じられ、「税金の無駄遣い」と批判を浴びました。未曾有の事態だからこそ、税金の使われ方に大きな注目が集まったのです。

また、緊急経済対策として2020年4月に施行された「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(新型コロナ税特法)により、税制上の措置が設けられました。法人や個人事業主を支援するための納税猶予のほか、住宅ローン減税、寄附金控除なども含まれます。これを機会に、自身が納めている税金について学び直しておくのもいいですね。

税金の種類と使い道

税金にはいろいろな種類がある

税金にはさまざまな種類がありますが、「誰が税金を集めるか」「誰が税金を納めるか」という分け方ができます。

例えば、国の役所が集める税金は「国税」。地方の役所が集める税金を「地方税」といいます。つまり、「どこが税金を集めるか」によって2種類に分かれているのです。個人の所得に対してかかるのが「所得税」、法人の所得にかかるのが「法人税」。商品やサービスの消費に対して課されるのが「消費税」です。

このうち、所得税と法人税は「直接税」といわれます。納税者が直接、税金を役所に納めるからです。消費税は「間接税」といいます。間接税とは、税を納めるべき人と実際に負担する人が異なる税金のこと。例えば私たちが買い物をするとき、一緒に消費税も払っていますが、その税金を預かった事業者が代わりに、国に税金を納めるしくみになっています。

消費税なら「取りっぱぐれる」心配がない

2019年10月に、消費税が8%から10%に引き上げられました。なぜ、また消費税が増税されたのでしょうか。

これには理由があります。例えば、所得税を上げると働く人々の意欲を阻害してしまうかもしれない。法人税を高くすると、法人税の安い国に移転する企業が増えていきます。しかし、消費税は買い物をする人すべてが必ず納めます。つまり消費税なら取りっぱぐれる心配がない。そうしたわけで、消費税がどんどん上がっているのです。

税金の使い道をちゃんと知っておこう

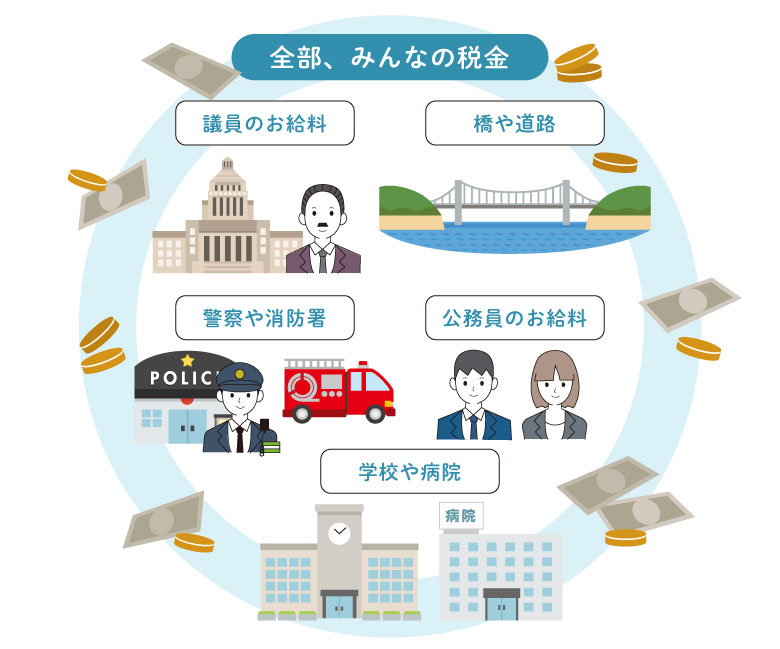

さて、集められた税金は、さまざまな公共サービスとして国のために使われます。国民1人あたりに使われている税金を計算してみると、警察や消防のために月約3500円を、医療費には月約1万400円を、市町村のゴミの処理のために月約1500円を、税金から負担しています。

そして、忘れていけないのは、国家公務員や地方公務員の給料も、すべて私たちの税金から払っているということ。内閣総理大臣をはじめ、国会議員や都道府県の議会議員、市町村の議会議員、区役所や市役所の職員、警察官、消防士といった公務員の給料は、私たちから集めた税金を使っているのです。

さらに深掘り

―なるほどティップス―

「消費税25%」でも文句が出ない国がある

国民の幸福度が高いといわれるデンマークの消費税は、なんと25%です。それでも「高い!」とは誰もいわないそうです。デンマークでは、教育費は幼稚園から大学まで無料。病院も無料です。日本も、「高い税金を払った分、国民の生活がラクになっている」ことを実感できたら、みんな喜んで税金を払うかもしれませんね。

世界にはユニークな税金がある!

世界各地のかわった税金を紹介しましょう。

例えば、ハンガリーには「ポテトチップス税」があります。スナック菓子や清涼飲料水など、塩分や糖分の多い食品にかけられる税金で、国民の肥満防止に効果があると期待されています。同じように、アメリカの一部の州では「ジャンクフード税」が、デンマークではバターなどの乳製品に「脂肪税」がかかります。また、イギリスのロンドン市は、道路の渋滞を解消するために「渋滞税」を導入しました。決められた区間を走る車はお金を払う必要があります。

今では廃止されている税金の中にも、ユニークなものがたくさんあります。17世紀のロシアでは「ひげ」を生やすことに税金がかかりました。ここ日本にも、昔は「犬税」がありました。明治時代に始まり、昭和57年まで一部の地域で課されていたのです。

最終回は、

【第6回】日本の景気とお金の関係

についてお届けします。

どうぞお楽しみに。

続きはこちらでお読みいただけます。

『池上彰のはじめてのお金の教科書』

※幻冬舎のWEBページに移動します。

執筆者紹介池上 彰いけがみ あきら

1950年8月9日長野県松本市生まれ。慶應義塾大学経済学部卒。

元NHK記者主幹。現在はフリージャーナリスト。名城大学教授、東京工業大学特命教授、東京大学客員教授、立教大学客員教授、信州大学特任教授、愛知学院大学特任教授、関西学院大学特任教授、順天堂大学特任教授。

1973年NHK入局。報道局記者を歴任し1994年から「NHK週刊こどもニュース」の初代お父さん役を11年間続けた後、2005年にNHKを退職。在職中から執筆活動を始め、現在は出版、講演会、放送など各メディアにおいてフリーランスの立場で活動する。鋭い取材力に基づいたわかりやすい解説に定評がある。

《本資料は執筆者の見解を記したものであり、当社としての見通しとは必ずしも一致しません。本資料のデータは各種の情報源から入手したものですが、正確性、完全性を全面的に保証するものではありません。また、作成時点で入手可能なデータに基づき経済・金融情報を提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願い申し上げます。》

presented by GENTOSHA.Inc