「食」をとりまく社会問題について考える

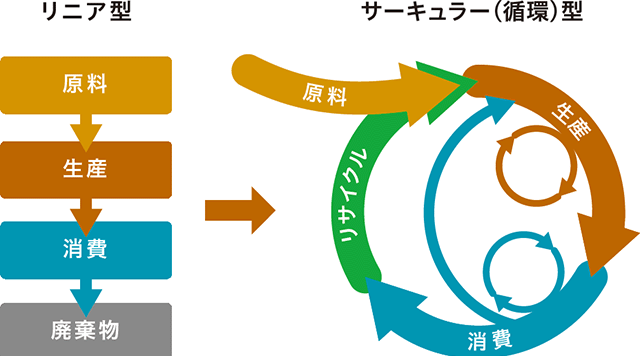

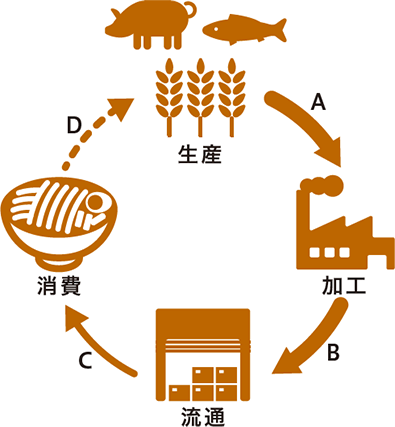

循環型社会の実現のためには、さまざまなものを循環型に変えることが必要です。私たちの生活と最も関わりの深い「食」について当社のサステナビリティ推進部メンバーがQ&A方式で解説します。

図1 循環型社会への変遷イメージ

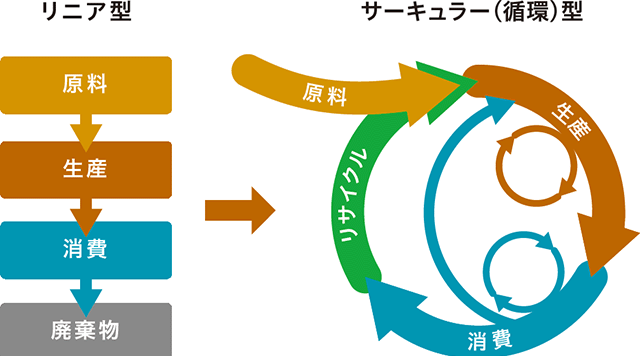

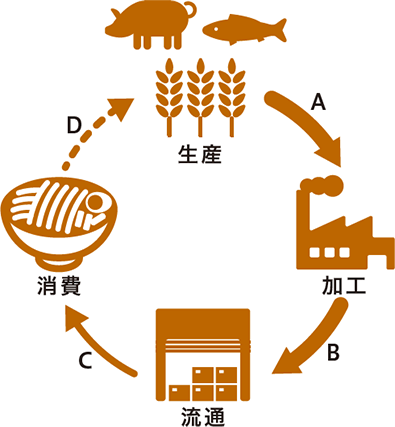

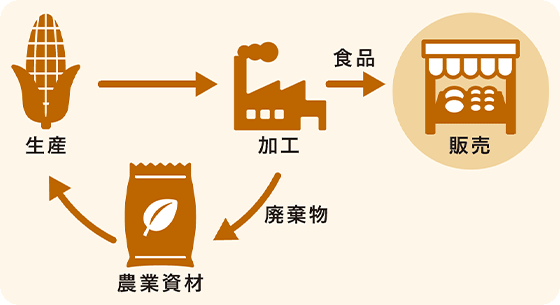

図2 食べ物に関する循環イメージ

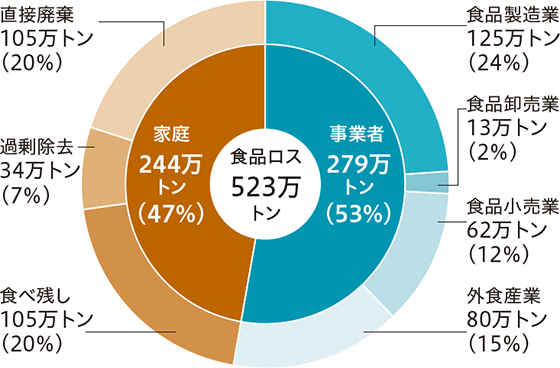

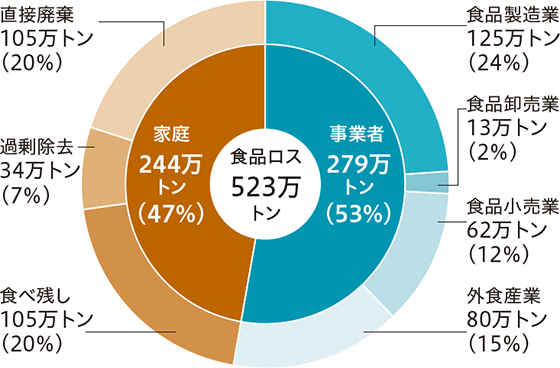

食品ロスには、大きく分けて「事業系食品ロス」と「家庭系食品ロス」の2つがあります(図3)。

日本では、本来食べられるのに捨てられる食品の量は年間523万t、日本人1人当たりの食品ロスは1年で約42kg、日本人1人当たりが毎日お茶碗一杯分のご飯を捨てている計算になります。

図3 食品ロスの内訳(発生源別)

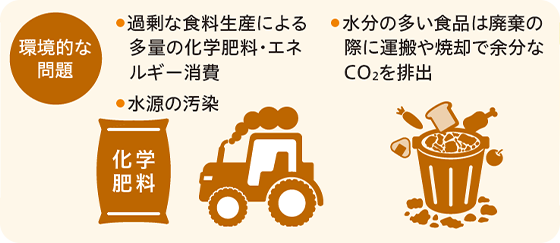

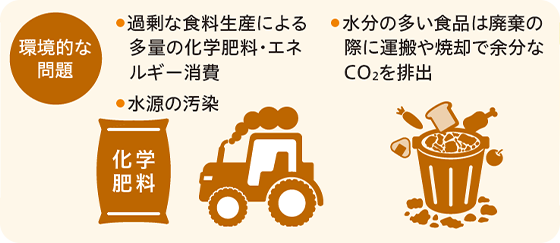

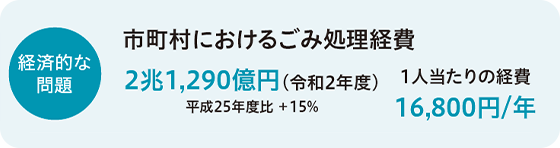

図4のように環境と経済に大きな影響を及ぼすことになり、食料システムの維持が難しくなっていきます。

図4 食品ロスが引き起こす問題

これは図2の矢印Dにおける取り組みのことです。また、食品業界に対し、食品廃棄物等の発生を減らすため、平成24年4月に食品リサイクル法にもとづく「発生抑制の目標値」が設定されました。

三井住友信託銀行の取り組み

食品加工の過程で発生する廃棄物を資源として活用し、農産物の生産性を向上させる資材の開発を他企業とともに行っています。(図2の矢印Aに関わる取り組み)

食品加工プロセスで生じる廃棄物を循環させる取り組み

※家庭から出る生ゴミからたい肥を作る装置。ごみの減量化・再資源化ができる。

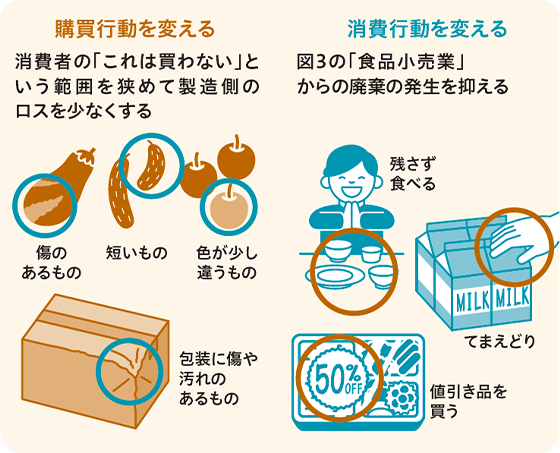

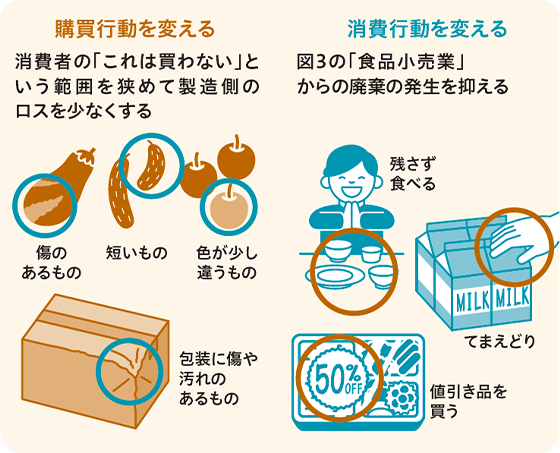

図5 消費者の行動変容の例

「食品ロス削減推進法」に基づき、10月は「食品ロス削減月間」、10月30日は「食品ロス削減の日」です。

皆さまもできることから「食」をとりまく社会問題の解決に取り組んでみませんか?