| 1 |

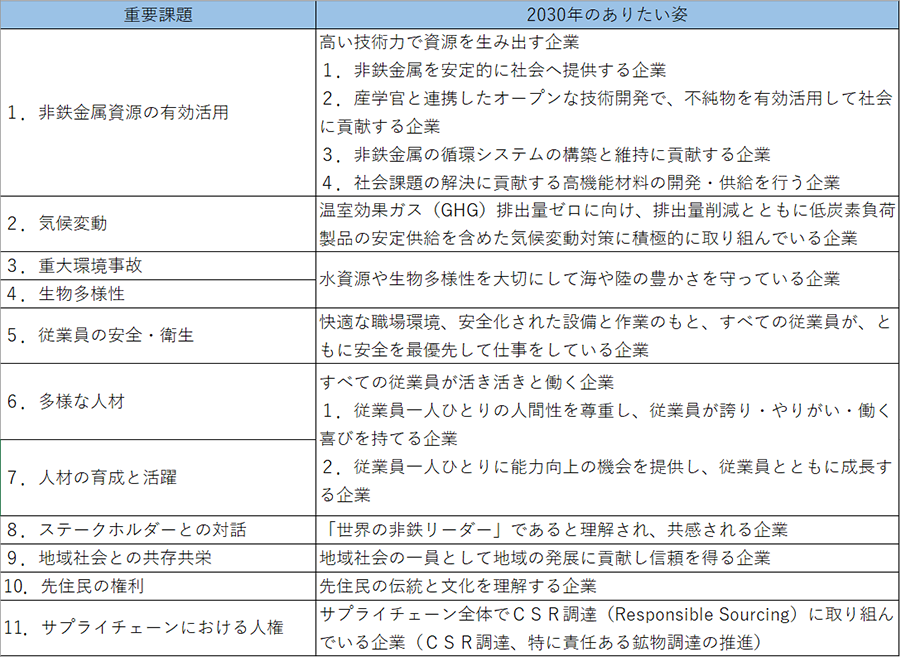

技術・製品による社会的課題の解決への貢献 |

- 世界の非鉄リーダーとして銅権益生産量30万トン/年、Ni生産量15万トン/年の早期達成を目指す

|

銅権益確保のためJV鉱山各社は徹底した新型コロナウイルス感染症対策を実施し、鉱山エリア内の感染者の拡大を防ぎ、生産銅量への影響は最小限に抑制できた。Ni鉱ポマラプロジェクトの投資判断予定であったが、諸般の状況により投資判断に至っていない。また、CBNC・THPALの実収率は2018年度比でほぼ横ばいの状況となった。

|

北米・南米・豪州のJV鉱山はコロナの制約を受けながらも操業を継続。ケブラダ・ブランカ銅鉱山Phase2プロジェクトは、コロナの影響で建設を一時中断したものの、対策を整え再開。

ポマラプロジェクトはコロナの影響あり、許認可取得に遅延の可能性あり、また投資判断には至っていない状況。CBNC・THPALのニッケル実収率は技術改善が奏功し、ほぼ目標を達成した。

|

- 2021年度のJV鉱山の銅権益生産量は23万トン。コロナ禍にもかかわらず、JV鉱山全体では概ね計画通りの銅生産量を確保。

- ニッケル系製品の年間生産量は8.3万トン。ポマラプロジェクトの事業化検討中止を受け、ニッケル資源確保に向け次期プロジェクトの探索が従来以上に重要かつ急務。

|

- 2022年度のJV鉱山の銅権益生産量は20.4万トン。シエラゴルダ権益売却の影響やトラック人員不足、品位低下影響など受け、JV鉱山全体では計画を下回る銅生産量となった。ケブラダ・ブランカ2からの生産開始に注力。

- ニッケル系製品の年間生産量は8.1万トン。ポマラプロジェクトの事業化検討中止を受け、ニッケル資源確保に向け次期プロジェクトの探索が従来以上に重要かつ急務。

|

- 2023年度は、ケブラダ・ブランカ銅鉱山開発プロジェクトにおいて銅精鉱の生産立ち上げ・出荷を開始。JV鉱山の銅権益生産量は20.9万トン。

- ニッケル系製品の年間生産量は8.1万トン。足元は豪州カルグーリーPJにおけるグーンガリー・ハブの開発に新規参画。

|

- 不純物を固定する技術のプロセス開発と実証の早期達成を目指す

|

銅精鉱の不純物として日本国内に持ち込まれるヒ素化合物量を低減するため、2017年よりJOGMEC委託研究に参画しており、当社は非鉄3社コンソーシアムの枠組みの中でヒ素分離技術開発を進めている。

|

JOGMEC受託事業最終年度に向けて、ヒ素鉱物の効率的な分離濃縮について研究を進めた。今後、ヒ素鉱物分離技術の適応性を深堀りし、様々な鉱石への適合性を調査する方針。

|

- 銅ヒ素分離(JOGMEC支援事業)については九州大学と共同で研究開発を実施、2022/3月JOGMECに実際の鉱石を活用した選鉱試験結果等を最終報告実施。本研究で得た知見について、今後の操業や他の分離技術への活用を検討していく。

- 但し、同社が操業中または操業予定のJV鉱山における鉱石のヒ素品位は、現状ではそれほど高くないことから、現時点において本技術の実用化の予定は無い。なお、開発した手法については、海外を含めた知的財産権の取得を進めている。

|

銅ヒ素分離(JOGMEC支援事業)については九州大学と共同で研究開発を実施し、JOGMECが成果を対外公表済。JOGMECの公表では、九州大学と同社とで実施した分離手法がヒ素含有銅鉱物とヒ素非含有銅鉱物の分離に最も有効であると見解が示されているが、事業化には現状ハードルがある状況。

|

関係会社である㈱四阪製錬所において、電気炉製鉄で発生する製鋼煙灰を還元焙焼した後、揮発回収した亜鉛を含むダストの不純物除去を行い、亜鉛(粗酸化亜鉛)を回収している。

|

- 2026年車載リチウムイオン電池リサイクル技術の事業化

※2023年度のモニタリングにて、「2022年車載リチウムイオン電池リサイクル技術の事業化」から上記内容に見直しております。

|

無害化処理済みのリチウムイオン電池スクラップから乾式処理で合金を生成し、続く湿式処理で合金からニッケル・コバルトを回収し、電池原料とするプロセスを開発した。パイロット設備による実証試験を継続中である。

|

パイロット試験設備における実証試験を継続した。

|

- 電池リサイクルプロセス開発において、基本プロセスを確立。2024年度迄にプレ商業プラントの試運転と操業開始を目指す。

- 回収体制構築については、例えば一般社団法人電池サプライチェーン協議会(BASC)参画各社における電池工場の端材品や使用済み電池からの再資源化等、サプライチェーン各社と協業体制を構築している段階。

- 経済性については、NiとCoは同社特有の製錬技術による電池用正極活物質の高純度原料とし、協業先である関東電化工業ではLiを高付加価値な電解質などの高純度Li化合物とすることで、持続可能な水平リサイクルの実現を目指しており、将来の資源獲得という意味でも重要な課題と認識している。

|

- パイロットプラントでの銅・ニッケル・コバルト・リチウムを回収するプロセス検討において、①回収したニッケル・コバルトを使用したユーザーの電池特性評価に合格し、②温室効果ガス(Greenhouse Gas: GHG)削減を目的とした前処理方法を最適化。

- GHG削減を目的としたプロセスの最適化(粉物の燃焼プロセスで火を使わない技術の導入など)の観点から、プレ商業プラントの試運転と操業開始につき、開始時期を2026年度に延期。

|

2024年3月に東予工場とニッケル工場の敷地内に使用済LIB等から銅、ニッケル、コバルト、リチウムを回収するリサイクルプラント建設を決定。2026年6月完成を予定し、処理量はLIBセル換算で約1万トン/年を計画。

|

- エネルギー・自動車・情報通信分野での新規機能性材料の研究開発および事業化、燃料電池用NiOの事業化、拡大する正極材料市場で世界シェアトップクラスを常時維持

|

新規材料の研究開発・事業化に向け、技術本部・機能性材料事業本部・電池材料事業本部の連携により新製品・新事業創生システムを推進している。燃料電池用NiOの量産に向けたパイロット設備の運転を開始した。現時点で当社は、NCAを中心とする電池材料のシェアは世界トップクラスであり、電気自動車向けを中心として販売量は年々増加している。

|

ハイブリッド車や電気自動車の駆動装置に必要なシリコンカーバイト(SiC)基盤の製造開発を進める。

新事業・新製品創出を目的として組織された創生会議及びテーマごとの分科会にて活動を継続。東北大学とのビジョン共創型パートナーシップに基づく取り組み等新規材料開発として共同研究、学術指導を実施。

燃料電池用NiOの量産に向けたパイロット設備の設備検証を始めた。車載用NCAではトップシェアを維持。 |

- 貼り合わせ技術を用いた低コストのSiC基盤の製造開発を進めている。

- 東北大学とのビジョン共創型パートナーシップに基づく取組を継続。2021年度は熱電変換材料として期待されるMg2Snの大型単結晶の育成検討を進め10㎜Φの単結晶を得ることに成功。

- 燃料電池用NiOについてはパイロットプラントでの実証実験を継続。但し燃料電池市場の立ち上がりが遅れており、量産設備導入は2024年度以降へ先送り。

- 正極材生産4,550トン/月体制を確立、市場シェアは世界トップクラス。

|

- 東北大学と協同でGX材料科学共創研究所を設立し、水素社会・将来電池に関するテーマ探索を開始。

- 燃料電池用NiOについては、パイロットプラントによる実証試験を継続。

- 半導体不足等に伴う自動車メーカー側での減産により正極材の販売量は伸び悩んだが、正極材生産2,000t/月の増産計画は順調に進捗しており、市場シェアは世界トップクラスを維持。

- 2022/5月に住友大阪セメント株式会社よりリン酸鉄リチウム電池材料事業を譲受。

|

- 2020年に東北大学と締結したビジョン共創型パートナーシップに基づく取り組みを継続。2023年度は水素発生に着目。再生可能エネルギーを用いた水素分解技術において、同社製品の活用を検討中。

- 積層セラミックコンデンサ等に用いられるニッケル粉に関して、サンプルワーク・顧客評価を進めている。

- 正極材生産2,000t/月の増産計画は順調に進捗しており、市場シェアは世界トップクラスを維持。

- 2022年5月に住友大阪セメント株式会社より譲渡を受けたリン酸鉄リチウム(LFP)正極材では、新量産プロセスの技術開発を継続。

|

- (上記KPI達成により貢献が期待されるインパクトに対するKPI)2030年低炭素負荷製品GHG削減貢献量600千トン-CO2以上

|

当社グループが提供する低炭素負荷製品(電池材料:EV/HEV車バッテリー用、インク材料:建物・車の窓用赤外線吸収フィルム用)2019年度売上高は1,290億円であり、2011年度比10.4倍となった。

当社内試算でのGHG削減貢献量は、2013年度3,800(t-CO2/年)から、2018年度72,000(t-CO2/年)に増加となった。

|

具体的な削減貢献量につきましては、製品の定義や算定方法を検討中の段階。

製品としては、電池材料以外にも機能性材料の1つ「CWO®」(近赤外線吸着剤)なども検討。

|

- 車載用電池正極材料および近赤外線吸収材料(CWO®)の拡販を推進。2021年度GHG排出削減貢献量は約420千トン-CO2。

- 両製品の更なる拡販および品目数を増やしGHG削減貢献量の60万トン-CO2以上を目指す。

|

- 車載用電池正極材料および近赤外線吸収材料(CWO®)の拡販を推進。2022年度GHG排出削減貢献量は約540千トン-CO2

- 両製品の更なる拡販および品目数を増やしGHG削減貢献量の60万トン-CO2以上を目指す。

|

- 2023年度GHG削減貢献量は約567千トン-CO2

- 引き続き、LFP(リン酸鉄リチウム)正極材の新規プロセスや水素製造関連材料の技術開発など低炭素貢献製品の拡大に取り組む方針。

|

| 2 |

環境保全 |

- 2030年度までに、GHG排出量38%以上(GHG排出量200万トン以下まで)の削減(2015年度比)

- 2050年度までに、GHG排出量カーボンニュートラルの達成

※2022年度のモニタリングにて、「2030年までに”今世紀後半排出量ゼロ”に向けた計画を策定」から上記内容に見直しております。

※2023年度のモニタリングにて「2030年までに“2050年までにGHG排出量ネットゼロ”に向けた計画を策定」から上記内容に見直しております。

|

安定操業・効率的生産によるGHG排出原単位削減の推進、低炭素エネルギー使用の推進といった施策に加えて、GHG排出量削減投資案件を推進するために社内カーボンプライシングを検討した。また2020年2月にTCFDに賛同し、気候変動に関わるリスクおよび機会に関する、よりよい情報開示のあり方の検討にも着手した。

|

菱刈鉱山バイナリー発電、青梅事業所等太陽光発電・蓄電の開始、社内カーボンプライシング(ICP)の運用開始、気候変動シナリオ分析を実施した。TCFD提言では、環境保全部会の気候変動タスクフォースメンバーを中心に専門家の知見を得て、1.5度シナリオ及び4度シナリオ二つのシナリオにて、気候変動シナリオ分析を実施した。

|

- ICP制度を適用しGHG削減投資を推進。2021年度はニッケル工場や磯浦工場のボイラー燃料を、重油からGHG排出量が少ないLNGへの切替を進めている(2022年度も継続)。その他、小規模太陽光発電設備の設置、空調設備の高効率化、回転機器のインバーター化等、各工場でICP制度を活用した設備投資を推進。2022年度のICP総額は2021年度比約3倍となっており、ICP運用が徐々に拡大している。

- TCFDシナリオ分析開示(1.5℃シナリオ、4℃シナリオ)

|

- ICP制度によるGHG排出削減投資を推進(2021年度の制度開始から2022年度末時点でICP適用案件数は33件、予想CO2削減量は76,755t-CO2/年)。照明のLED化、効率空調設備への更新や太陽光発電、重油からLNGへの切替が進展(ニッケル工場でのボイラー燃料)。

- 菱刈鉱山、播磨事業所では実質再エネ電力の購入を推進。

- コーラルベイニッケルにおいて、燃料炭の一部で木質系バイオマス混晶を導入。

- TCFDシナリオ分析を開示(1.5℃シナリオ、4℃シナリオ)。

- 「2050年度のカーボンニュートラルに向けたロードマップ」を2023年12月26日に公表。

|

|

- 2030年GHG排出量(Scope1,2)を2015年度比38%以上削減(国内50%以上削減、海外24%以上削減)

※2023年度のモニタリングにて、「2030年GHG総排出量≦2013年度GHG総排出量」から上記内容に見直しております。

|

CO2排出量については、これまでも播磨事業所の事業転換や主力製錬所の操業の効率化などにより削減を進めてきたが、成長戦略の推進に伴う増加もあった。

2019年度のGHG総排出量は、2013年度実績2,699千トン-CO2に比較して、4%増加し2,807千トン-CO2となり、2018年度実績からは、わずかに減少した。

また、GHG排出量削減投資案件の推進(社内カーボンプライシング制度導入の検討等)や、GHG排出量削減に関する先進的情報の収集・検討を行った。

|

- CO2排出量については、これまでも播磨事業所の事業転換や主力製錬所の操業の効率化などにより削減を進めてきた。2020年度は省エネルギー活動の取り組みにより減少し、エネルギー原単位指数は5ポイント好転。

- 2020年度のGHG総排出量は、2013年度実績2,699千トン-CO2に比較して、2.3%増加の2,760千トン-CO2となった。

- 茨城県鹿嶋市の太陽光発電所による2020年度GHG削減量は約1.6千t-CO2eであった。各工場で製錬排ガスからの排熱回収、リサイクル燃料の使用拡大、高効率省エネ機器の導入などを積極的に進めている。

|

- GHG排出量は264万7千トン-CO2e(2013年度比約1%削減)、間接的な排出である国内輸送に関わるGHG排出量は26千トン-CO2e。

- 茨城県鹿嶋市の太陽光発電所による2021年度GHG削減量は約1.6千トン-CO2e。

- 各工場では生産効率を上げることと、生産に必要なエネルギー量を減らすことにポイントを置き、操業条件の見直し、工程の合理化、生産性の向上、高効率機器・設備への転換を進めている。また、拠点での再エネ調達の検討を進めており、播磨事業所では購入電力を再エネ電力に切り替えた。

|

- GHG排出量は生産量増加により282万3千t-CO2e(2013年度比5%増)、間接的な排出である国内輸送に関わるGHG排出量は26千トン-CO2e。

- 各工場において、生産効率の向上と生産に必要なエネルギー量の削減を重点に、操業条件の見直し、工程の合理化、生産性の向上、高効率機器・設備への転換を推進。播磨事業所に加え菱刈鉱山でも購入電力の100%を再生可能エネルギー由来電力に転換。

- 「2050年度のカーボンニュートラルに向けたロードマップ」を2023年12/26に公表。2030年度に向けた削減目標を「GHG排出量(Scope1,2)を2015年度比38%以上削減(国内50%以上削減、海外24%以上削減)」に変更。

|

- GHG排出量は、生産量の減少と燃料転換(重油からLNG)や電力CO2排出係数の改善により、2,556千t-CO2eとなった。

|

- 2030年GHG排出原単位26%以上削減(2013年度比)

|

安定操業・増産によるGHG排出原単位削減の推進(操業管理強化等)や、低炭素エネルギー使用の推進(再エネ発電の導入、LNG転換など)により、国内製錬所における1990年度基準のGHG排出原単位指数は、2013年度0.86に対し2019年度0.67となった。

|

安定操業・増産(操業管理強化等)や、低炭素エネルギー使用の推進(再エネ発電の導入、未利用熱の活用など)などにより、2020年度のGHG排出原単位は、2013年度比約4%減少した。

|

- エネルギー管理の徹底、省エネ活動の推進、再エネ導入等に取組み、GHG排出原単位は2013年度比約5%削減。

|

エネルギー管理の徹底、省エネ活動の推進、再エネ導入等に取組み、GHG排出原単位は2013年度比約1%削減。

|

- 2023年度GHG排出原単位は、2013年度比約3%増加。

- 引き続き、エネルギー管理の徹底、省エネルギー活動の推進、再生可能エネルギーの導入など既存技術の最大活用に取り組むとともに、カーボンニュートラル実現に向け革新製錬プロセスの実証化など新技術の導入に取り組み、さらなるGHG排出量削減を目指す方針。

|

|

- 事業場の課題に応じて設備改善を実施。2019年度実績は、重大環境事故は、ゼロ。

- 菱刈鉱山の坑内外温泉配管を更新。

- 国内外製錬事業場で、排ガスの監視・漏洩防止・能力増強、粉塵抑制等の設備改善を実施した。

- 2014~2018年度、国内11カ所の休廃止鉱山堆積場などを確認し、その結果から耐震安定化と工事後の緑化を実施し、全て無事故で完了した。以後、維持管理を継続している。

|

- 2020年度実績は、重大環境事故ゼロ。

- 休廃止鉱山の八総赤倉(福島県)の新坑水処理場について、操業を開始した。

- 休廃止鉱山における「集堆場管理標準」を策定した。

|

- RMSやEMSを活用した管理改善の実行により、重大環境事故や違反の発生は無し。

- 各事業場での法規制等遵守の仕組みを確認し改善中。

|

- RMSやEMSを活用した管理改善の実行により、重大環境事故や違反の発生は無し。

- 各事業場での法規制等遵守の仕組みを確認し改善中。

|

- 環境や社会に著しい影響を及ぼす重大環境事故や重大環境法令違反の発生は無し。

- 安全環境部長巡視、新任拠点長教育、環境コミュニケーションや社内に環境・品質・コンプライアンス情報を定期的に発信するメールマガジンなど、リスクマネジメントシステムや環境マネジメントシステムを活用した管理改善を実施。

|

|

- 化学物質等の排出抑制を計画的に実行。

- 有害化学物質の大気や水域への排出について削減計画を策定して取り組み、グループ総排出量は、ばい煙排出は2016年度並み。PRTR対象物質排出移動量はピークであった2014年度より約1割減少した。

- CBNCおよびTHPALにおいて、累積で391ha(2019年度は41ha)の緑化を行った。

- CBNCでは排水や周辺河川の水質をサプライヤーである鉱山所有会社とともに管理を継続。

|

- テーリングダムの適切な管理、抗水処理業務により、2020年度は重篤な有害物質漏出事故の発生は無し。

- タンガニートHPALでは、開発地内に12haの緑化を行った。また、フィリピン政府と協議し、開発地外近隣地域において、2020年度は74haの緑化を進め、累計455haが緑化した。

- 新たな化学物質を扱う場合は、危険有害性情報を事前に調査し、事業場の審議体で安全性を審議するガバナンス体制を構築。グループ会社の製品情報を法的義務の有無を問わずSDS(安全データシート)を通じて提供し、透明性を確保。

|

- テーリングダムの適切な管理により2021年度は重大な漏出事故無し。

- その他、テーリングダムのリハビリテーション、休廃止鉱山の管理・坑水浄化処理、菱刈鉱山における環境モニタリング調査等を継続実施。

- フィリピン/CBNC、THPALでは2021年度新たに開発地内で計5ha、開発地外の近隣地域で計121haの緑化を進めた。

|

- テーリングダムの適切な管理により2022年度は重大な漏出事故無し。

- その他、テーリングダムのリハビリテーション、休廃止鉱山の管理・坑水浄化処理、菱刈鉱山における環境モニタリング調査等を継続実施。

- フィリピン/CBNC、THPALでは2022年度新たに開発地内で計97haの緑化を進めた。

- 新たに住友金属鉱山グループの水に関する方針案の検討を開始。

|

- PRTR制度に基づく化学物質の総排出移動量は、移動量の増加により2,626トンとなり、前年度比約4%増加。排出量はPRTR法の改正に伴う化学物質の計測範囲拡大により、大気への排出量は約30%増加。一方で、菱刈鉱山の排出量の減少等により、水域への排出量は約17%減少し、排出量全体では前年度比約13%減少。なおオゾン層破壊物質の排出はなし。

- フィリピンでのCBNCおよびTHPALプラント建設においては、環境負荷低減を進めた。具体的には操業資材を受け入れるための桟橋はサンゴ礁を迂回して設置し、排水口の位置もサンゴ礁の保護に配慮するなどの対応を実施した。

|

| 3 |

従業員の安全・衛生 |

|

- 国内

-

- 社員:死亡災害1件。他、重大な後遺症が残るような災害は無し

- 協力会社:死亡災害、重大な後遺症が残るような災害無し

- 海外

-

- 社員・協力会社:死亡災害、重大な後遺症が残るような災害無し。

|

|

- 国内

-

重篤災害3件、うち死亡災害2件発生。

グループ会社:1件(フォークリフトとの接触(死亡))、協力会社:2件(高所作業車による挟まれ(死亡)、梯子からの転落(休業))。

罹災者は各災害で1名。

- 柵やポールなどによる歩車分離やフォークリフトへのAIカメラ設置による人検知の強化などに取り組んでいる。

|

- 海外

-

- 社員、協力会社ともに重篤災害無し。

- 5~7月災害発生後、7月に非常事態宣言を発令。労働組合とも連携し作業観察や注意喚起を実施し、従業員一人ひとりが安全基本動作を徹底したことにより、11~12月は無災害で着地。

- 人の意識だけで回避することには限界もあると認識しており、設備本質安全化、輔車分離対策、フォークリフトへのAIカメラ設置推進など強化に取り組んでいる。

|

- 海外

-

- 社員、協力会社ともに重篤災害無し。

- 自動運転設備の総点検と注意喚起により装置への挟まれる災害は4件から2件へ減少。設備のリスク抽出と改善が必要。

- 危険な手順による災害が発生しており、ヒューマンエラー対策、エイジフレンドリー対策が課題。

- 国内協力会社の災害数が急増しており、協力会社への安全管理強化も課題。

|

- 2030年まで全災害対前年減少(最終的にゼロを目指す)

|

- 国内

-

- 社員:休業6件、全14件(前年各9、23)

- 協力会社:休業5、全11

(前年各6、9)

- 海外

-

- 社員:休業0、全1

(前年各2、5)

- 協力会社:休業1、全6

(前年各1、6)

- 国内

-

拠点トップ教育、管理監督機能向上のための監督者ガイドラインの展開、危険体感等を実施したが、現場の危険な作業の掘り起しと対処に課題が残った。

|

- 国内

-

- 社員:全15件(前年14件)

- 協力会社:全8件(前年11件)

- 海外

-

- 社員:全0件(前年1件)

- 協力会社:全3件(前年6件)

- 国内

-

安全衛生担当者会議での作業観察の有効性向上の討議を基に、SMM版作業観察マニュアル策定。事業場の重篤災害パターンについてグループ討議、現場作業確認、改善後の作業観察実施。VR危険体感機を導入開始。

- 海外

-

部門によるリモート巡視での指導や安全教育。10秒KY活動の実施。

- 国内

-

安全衛生担当者会議での討議を基に、不安全行動を見抜く作業の観察手法を取り纏め。

|

- 国内

-

- 国内グループ社員:20件(前年15件)

- 国内協力会社社員:8件(前年8件)

- 海外

-

- 海外事業場社員:1件(前年0件)

- 海外協力会社社員:7件(前年3件)

- VRを活用した危険体感訓練の実施。2021年度は重要な過去の災害を題材にしたコンテンツを用いてルールの徹底に努めた。また、磯浦工場にて特定化学物質(ニッケル化合物)の作業環境の可視化のため粉塵モニター計を実施する等し、粉塵漏洩の早期検出に努めている。

|

- 国内

-

- 国内グループ社員:24件(前年20件)

- 国内協力会社社員:5件(前年8件)

- 海外

-

- 海外事業場社員:1件(前年1件)

- 海外協力会社社員:0件(前年7件)

- VRを活用した危険体感訓練の実施。2022年度は昨年より継続して重要な過去の災害を題材にしたコンテンツを用いてルールの徹底に努めた。また。磯浦工場にて特定化学物質(ニッケル化合物)の作業環境の可視化のため粉塵モニター計を実施する等し粉塵漏洩の早期検出に努めている。

|

- 国内

-

- 国内グループ社員:15件(前年24件)

- 国内協力会社社員:18件(前年5件)

- 海外

-

- 海外事業場社員:1件(前年1件)

- 海外協力会社社員:2件(前年3件)

|

|

- 国内

-

- 第3管理区分作業場数:1(前年は3)

計画的改善を継続し維持管理も強化

- 第2管理区分作業場数:11(前年は34)

部門目標管理強化

|

第3管理区分や第2管理区分作業場は、新規の作業環境測定や設備劣化等により増加した作業場があるが、設備対策を強化するなど作業環境改善を継続。

|

- 健康リスクの高い作業場数の対前年削減実績:5件

- 業務上疾病の発生:ゼロ。

|

- 健康リスクの高い作業場数の対前年削減実績:2件

- 国内の要記録業務上災害件数は従業員24件、協力会社社員5件

|

- 健康リスクの高い作業場数の対前年削減:(粉じん・鉛・特化物に関する第2管理区分 23年度実績7カ所(前年度比4カ所削減)

|

|

- 国内外

-

- 新規業務上疾病(要治療者)発生ゼロ:毎年、特殊健康診断等における有所見者についてモニタリングしているが、業務上疾病の発生ゼロを継続している。

|

- 国内外

-

新規業務上疾病(要治療者)発生無し。

毎年、特殊健康診断等における有所見者についてモニタリングしているが、業務上疾病の発生ゼロを継続している。

|

- 新規業務上疾病発生無し。毎年、特殊健康診断等における有所見者についてモニタリングしているが、業務上疾病の発生ゼロを継続している。

|

新規業務上疾病発生無し。毎年、特殊健康診断等における有所見者についてモニタリングしているが、業務上疾病の発生ゼロを継続している。

|

|

| 4 |

働き甲斐 |

- 従業員意識調査のスコア向上(「経営者・上司のマネジメント」「仕事の魅力」「職場環境」)

※2023年度に従業員意識調査結果の表内容をこれまでのスコア形式から見直していますが、暫定的なものであり、来年度以降の公表内容・方針は同社内で検討中です。

|

- 「コーチング研修」を部門長・関係会社社長から展開し、課長クラスまでを対象に実施。

- 就業環境調査(従業員ヒアリングなど)を国内24拠点中17拠点で実施しフィードバックを行った。

- 従業員意識調査での効果確認は2021年に行う

|

- 毎年実施しているストレステスト(eMe)において類似性、相関性のある項目を評価、分析したところ、いずれも改善傾向が見られた。

- 執行役員2名・部長クラス1名にコーチングを実施。

- 「コーチング内部講師養成研修」を実施し48名が受講。

- 就業環境調査(従業員ヒアリングなど)を国内23拠点で実施しフィードバックを行った。

|

- 従業員意識調査は5つの関係会社を対象に追加し実施。回答率94.4%、「2030年のありたい姿」で改善目標とする「会社で働くことに誇りを感じる従業員の割合」が63.7%へ向上(前回比+0.9%)。今後更に向上すべく、インナーブランディング施策を検討・実施する。

- 一方、同社が目指す「自由闊達な組織風土」の醸成・浸透が道半ばであることが、今回の意識調査で明らかになったため、「自由闊達」を同社が目指す企業風土を言い表す合言葉として、改めて浸透活動に取り組む。

|

- 従業員意識調査は3年に一度から毎年へ変更。

前回調査と比較し、全項目でスコア改善。

- 経営施策の魅力(3.47→3.55)

- 上司のマネジメント(3.56→3.69)

- 仕事の魅力(3.38→3.45)

- 職場の総合的魅力(3.23→3.36)

|

- 2023年度より従業員意識調査の設問を変更。変更後の設問と、設問に対して「まったくその通り」または「どちらかといえばその通り」と回答した人の割合は以下の通り(一部抜粋)。

- 第一線(現場)の情報が経営層に伝わっている:24.9%

- 当社の人事制度は、あなたの成長と意欲の向上に役立っている:27.8%

- あなたは、当社で働いていることについて誇りを持っている:62.7%

- あなたは、上司を信頼している:68.2%

- あなたは、仕事を進めるうえで、新しいテーマや内容にチャレンジしている:56.9%

|

- 2030年女性管理社員数50人(住友金属鉱山社員)を目指す

|

- 2020年4月1日現在の女性管理社員数は11名と2020年のありたい姿で設定したKPIを達成した。

- 異業種交流研修への派遣、個別面談等によるサポートの実施などにより育成を図っている。

|

- 2021年3月末の女性管理社員数は11名。

- 異業種交流研修への派遣、個別面談等によるサポートの実施などにより育成を図っている。

|

- 女性管理社員数13名(管理職比率3%)。2030年度末で50名(同7%)に向け、2024年度末で25名(同3%)を目指す。一方課題としては、女性従業員比率を上げるための採用活動強化、女性のキャリアパスのモデルとなる人材の育成が必要と認識。

- 女性従業員比率14%(406名)

|

- 女性管理職20人(管理職比率2.9%)。ロールモデルとなり得る人材育成を目的に、次世代リーダー候補5人を異業種交流研修に派出。

- 女性従業員比率12.9%(445人)。採用計画として女性総合職採用比率を20%に設定。

|

- 女性管理職26人(管理職比率3.2%)。女性リーダー育成のため、全社人材育成に沿った研修に加え、次世代リーダー候補を全8社で構成される異業種企業との交流研修に派遣。

- 女性従業員比率13.0%(469人)。

|

|

- 2020年4月1日現在の障がい者雇用率は2.41%(2018年4月2.24%が2019年4月2.41%に増加)。

- 国内拠点・関係会社ごとに2020年に向けたアクションプランを作成して取り組んだ。

|

- 2021年4月1日現在の障がい者雇用率は2.56%(前年2.41%)。

- 国内拠点・関係会社ごとに2021年に向けたアクションプランを作成して取り組んだ。

- 筑波技術大学からインターンシップを3名受け入れた。

|

2021年6月現在、障がい者雇用率は2.57%(前年2.56%)

|

- 2022年6月現在、障がい者雇用率は2.57%(前年2.57%)。

- 大学生のインターンシップ・特別支援学校の職場実習受入れ。

- 障がい者の定着に向けた職場風土醸成の取り組みを実施(障がい者雇用担当者会議の開催)。

|

- 2023年6月現在、障がい者雇用率は2.59%(前年2.57%)。

- 各フロアにパトライトの設置(聴覚障害者のための視覚での伝達)、音声認識ソフトの利用、社内手話教室、健常者が障害者の疑似体験をするワークショップの開催、施設内の段差の解消、トイレの整備などを実施。

|

|

- 新卒定期採用にて韓国籍社員2名を採用、キャリア採用にて台湾国籍社員1名を採用、その他高い専門性をもつアメリカ国籍の嘱託1名、アルゼンチン国籍の嘱託1名を採用した(いずれも2020年度入社)。

|

- 2021年入社定期採用にて外国籍社員を1名採用。

- 2020年度新卒採用にて2名、キャリア採用にて1名の外国籍社員を採用した。

|

2021年度末時点で13名。

人事部門より外国籍社員およびその上司へのヒアリング等を行い、改善点を検討中。

|

2022年度末時点で14名(2022年度より1名増加)。人事部門より外国籍社員およびその上司へのヒアリング等を行い、改善点を検討中。

|

- 2023年度末時点で13名。

- 外国人従業員が抱えている課題を把握するためのアンケートと、希望者を対象にした面談を実施。

|

- 長期休業者の減少

2030年健康診断結果の「有所見者率」50%以下

※2021年度のモニタリングにて、「2030年ストレスチェック「要対応者」の半減(2020年3月比)」から上記内容に見直しております。

|

- 2019年度の要対応者は250名(8.1%)と前年度の228名(7.6%)より9.6%増加。

- 2019年度の有所見者率はSMMグループ全体で57.7%。

|

- 2020年度の要対応者は211名(6.9%)と前年度の250名(8.1%)より1.2%減少。

- 2020年度の有所見者率はSMMグループ全体で58.9%。

|

- ストレスチェックに係るKPIを「長期休業者の減少」に変更。2021年度に長期休業に関し対応を要した社員は7.2%。

- 健康診断結果にの有所見者率については定義の再検討をした上で、2024年度末までに55%以下とすることを目指す。

|

- 2022年度に長期休業率は0.43%(前年0.37%)。

- 健康診断結果の有所見者率は58%(前年58%)。2024年度末までに55%以下とすることを目指す。

|

- 2023年度に長期休業率は0.41%(前年0.43%)。

- 健康診断結果の有所見者率は53.6%(前年58%)。

|

| 5 |

地域との共生 |

- 毎年度対話を通じて地域の課題を正確に把握し、施策を実行従業員参加プログラム、次世代育成プログラムの実施(1回/年以上)、2023年国内外奨学金の設立と給付(既存の海外奨学金維持)

|

比国では、法的枠組みに基づき、自治体、コミュニティ等との対話を通して、社会基盤整備や地域住民の生計維持事業、その他法的枠組み外の支援も実施。国内では、コミュニティとの関わりに応じて、各所適宜実施している。各所で把握している地域課題をデータベースで把握し、NPO法人等との対話を進め、今後の次世代育成支援、障がい者・高齢者支援、さらに国内奨学金や、従業員参加型プログラムの実施につなげるべく検討した。

|

- 植樹活動、海岸清掃、工場周辺美化など従業員参加型地域支援を実施。

- フィリピンNPOカイビガンへ寄付を継続。学生、子供向けに鉱物図鑑寄付、小学校出前授業など。

- 国内の奨学金基金設立に向けて、公益財団法人および公益信託契約の各形態について検討。

- 海外では、SMM Arizona(モレンシー)、Pogo(既存分のみ)、SMM Oceania(ノースバークス)にて奨学金を継続。

|

- 地域社会との対話については活動の枠組みを部門から地域単位に変更、22年度からは総務責任者も交えた意見交換を実施。

- 従業員参加プログラム:フィリピン/CBNCにおける植樹活動を実施。

- 次世代育成プログラム:別子地区における小学校への出前授業、フィリピン/カイピガンへの寄付等。

- 国内奨学金の設立と給付(既存の海外奨学金維持):対象者を想定しそれに合わせた設計を検討、(菱刈地区)地元高校生・専門学校生等向けの奨学金を伊佐市と連携し検討。海外ではSMM Arizona(モレンシー)、Pogo(既存分のみ)、SMM Oceania(ノースバークス)で奨学金継続。

|

- 従業員参加プログラム:工場周辺・海岸等清掃、イベントサポート、植林、古本回収など。概ね計画通り実施。

- 次世代育成プログラム:別子地区における小学校への出前授業、フィリピン/カイピガンへの寄付等を実施。

- 国内奨学金の設立と給付(既存の海外奨学金維持):対象者を想定しそれに合わせた設計を検討、(菱刈地区)地元高校生・専門学校生等向けの奨学金を伊佐市と連携し検討。海外ではSMM Arizona(モレンシー)、Pogo(既存分のみ)、SMM Oceania(ノースバークス)で奨学金継続。

|

- 従業員参加プログラム:2023年10月から本社において従業員参加ボランティアプログラムの提供を開始。

- 次世代育成プログラム:別子地区における小学校への出前授業、フィリピン/カイピガンへの寄付等を実施。

- 国内奨学金の設立と給付(既存の海外奨学金維持):2023年度に公益財団法人日本国際教育支援協会(JEES)内に、「JEES・住友金属鉱山 地域貢献奨学金」を設立。月額10万円を卒業まで返済不要で支給するとともに、地域支援を学ぶプログラムを提供するもの。2023年度は20名(男性13名、女性7名)の奨学生に支給している。海外では、SMM Oceania(ノースパークス)、アタカマ大学(チリ)、SMM Arizona(モレンシー)で奨学金継続。

|

- 先住民に関するSMMグループ拠点での社内教育実施率2023年末までに100%

|

社内教育資料の作成にむけ、当社での講演実績もある専門家の方との検討を開始。

|

専門家による指導の下、基礎的な社内教育資料を作成した。(2021年度上期に社内展開。)

|

- 先住民に関する社内教育動画第一弾:視聴者数5,902名、視聴したグループ拠点割合100%

- なお、国際環境NGO「FoE Japan」とはフィリピン拠点の環境インパクトについて年2回定期的な意見交換を実施し、THPAL周辺の先住民の生活環境についても意見交換を実施。

- フィリピン(THPAL)では周辺の先住民とも対話を継続し、先住民独自の言語も教育する小学校を建設する等の支援を実施。また、カナダ(コテ)ではJVパートナーと協働し、関係する先住民団体と対話を継続し、Impact Benefit Agreement(互恵に関する同意)を締結した上で開発を進めている。

|

- 先住民に関する社内教育動画第二弾について検討開始。

- フィリピン(THPAL)では周辺の先住民とも対話を継続し、先住民独自の言語も教育する小学校を建設する等の支援を継続実施。また、カナダ(コテ)ではJVパートナーと協働し、関係する先住民団体と対話を継続し、Impact Benefit Agreement(互恵に関する同意)を締結した上で開発を進めている。

|

- フィリピン(THPAL)にて先住民教育サポートを継続実施。バタラサ郡およびリサル郡38ヶ所の学習センターにおける先住民教育を支援。

|

| 6 |

サプライチェーンにおける人権配慮 |

- 2021年度末まで国際基準に合致した責任ある鉱物調達マネジメントシステムの確立

※2022年度以降は、確立した「国際基準に合致した責任ある鉱物調達マネジメントシステム」に基づいた取り組み内容をモニタリングしていきます。

|

まずはコバルトについて、RMI(Responsible Minerals Initiative)の基準を適用し当社製錬所での第三者監査受審の準備を進めた。

コバルトの運用を銅・ニッケルの参考とする予定。

|

2020年3月にはコバルトを生産する2拠点(ニッケル工場・播磨事業所)において、RMIの定める基準に基づいた第三者監査を受審した。

|

- サステナビリティ委員会傘下に、責任ある鉱物調達に関する責任と権限を持った「責任ある鉱物調達」分科会を設置。

- 金、銀、コバルトについては製錬所での第三者監査を継続。今後銅、ニッケルの製錬所における監査基準の検討を継続。

|

- ニッケル製錬所での第三者監査を受審。

- 金、銀、コバルトに加え、ニッケル(2022年度~)、銅(2023年度~)についても製錬所での第三者監査を開始。

|

- 金、銀、コバルト、ニッケルに加え、2023年度より銅についても製錬所における第三者監査受審を開始。

- 製錬所から完成品メーカーにおいて、製品に使用される鉱物を製造した製錬所を特定することを目的とした共通の調査票が顧客企業より展開されており、2023年度は321件の調査票に回答。

|

- 毎年度サプライチェーン上での、児童労働等人権侵害に加担する鉱山・製錬所ゼロ維持

|

人権マネジメントプログラム(3年毎)として年間取引額上位60社への調査に基づき、児童労働・強制労働に該当する事例は発見されなかった。 |

- 調達先デューディリジェンスも含めた製錬所での第三者監査を受審、結果として児童労働・強制労働に該当する事例は確認されなかった。これにより目標である「人権侵害に加担する鉱山・製錬所ゼロ」は維持。

|

- 人権侵害に加担する鉱山および製錬所ゼロを維持。

- 各国で進むハードローならびに、対象となる鉱物・地域・リスクの拡大に、適切に対応する必要があり、今後も国際規格に沿った第三者監査の受審により透明性確保に努めていく。

|

- 人権侵害に加担する鉱山および製錬所ゼロを維持。

- 各国で進むハードローならびに、対象となる鉱物・地域・リスクの拡大に、適切に対応する必要があり、今後も国際規格に沿った第三者監査の受審により透明性確保に努めていく。

|

|

- 「SMMグループCSR調達方針」を受領し同意した取引先企業を2030年度末までに100%

|

「住友金属鉱山グループCSR調達方針」の策定にむけ、CSR委員会傘下の人権部会(事業部門・コーポレートで構成)での検討を進めた。

※2020年4月公表

|

2020年4月に「住友金属鉱山グループCSR調達方針」を制定・公表した。グループ取引金額90%にあたる主要サプライヤー305社に本方針の同意を要請し、99%から同意を得た。

|

- 2021年度末時点で、主要取引先およそ300社のうち99%の取引先より、「住友金属鉱山グループサステナビリティ調達方針」について同意を得た。

- また、同社方針に同意を得た取引先にセルフアセスメントを依頼(住友金属鉱山グループ持続可能な調達アンケートを送付)、2021年度末時点で98%の取引先から回答を受領。

|

- 2022年度末時点で、主要取引先およそ300社のうち99%の取引先より、「住友金属鉱山グループサステナビリティ調達方針」について同意を得た。

- 主要取引先へサステナビリティ調達を説明する動画を配信。95%より分かりやすいとの回答。

- 主要取引先の中から事業部、資材部から1社ずつ計5社とサステナビリティディスカッションを実施。

|

- 主要取引先のうち、「住友金属鉱山グループサステナビリティ調達方針」について同意を取得した先を対象に、持続可能な調達に関する自己評価アンケート(SAQ)を実施。98%から回答を取得。

- SAQアンケートの結果、総合評価において5段階のうち、上位のS、A、B評価となった取引先の割合は約85%であり、多くの取引先においてサステナビリティに関する取り組みが進められていることを確認。またC、D評価となった取引先のうち、事業部門および資材部から1社ずつ計5社を選定し、サステナビリティ(特にビジネスと人権)に関する意見交換を実施。

|

|

人権マネジメントプログラム(3年毎)として年間取引額上位60社への調査結果に基づき、資源・製錬・材料の事業部門と資材部から対象企業を選定し、訪問調査を4社に対し実施。 |

- 鉱物調達におけるデューディリジェンスを実施。

- 地域住民を対象とした人権デューディリジェンスプログラムを海外事業所において実施すべく計画。

|

- 取引先監査員養成外部講座の受講(事業部門・調達部門等8名)

|

苦情処理(救済)メカニズムとして、プラットフォームを提供する「JaCER」に参画(同社に関する苦情件数:0件)。

|

- 2023年度JaCERに寄せられた同社グループに関する苦情件数:0件

- 従業員の人権に関し、2023年度は同社グループ国内2拠点を対象に、ハラスメントやコミュニケーション課題をテーマにした調査(就業環境調査)を実施。

|