育休明けに直面する社会保険料の落とし穴!時短勤務だと損する?

育児休業が終わり、いよいよ職場復帰したにもかかわらず、給与明細を見て「思ったより手取りが少ない…」と驚く方は少なくありません。

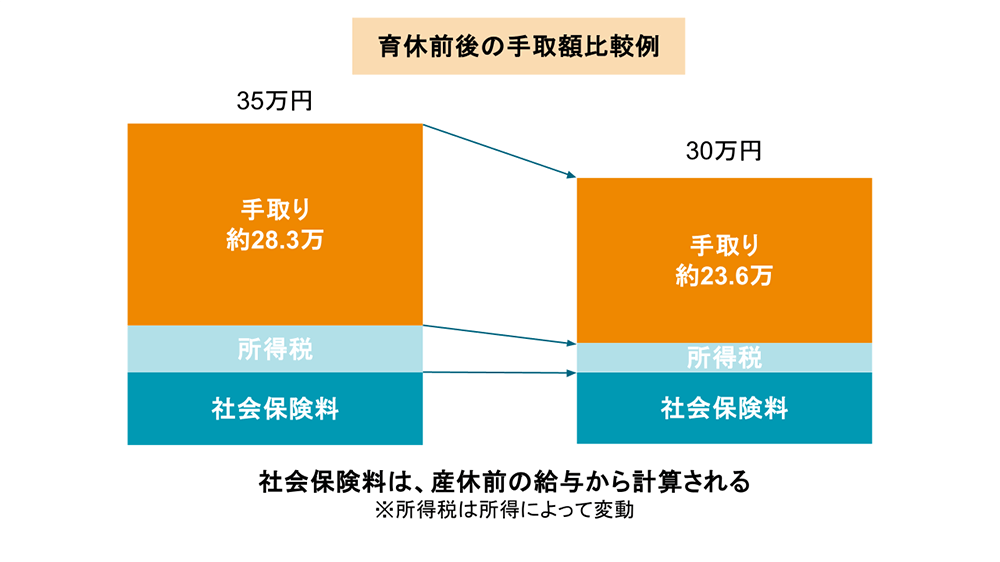

特に時短勤務を選んだ場合、給与が減っても社会保険料は休業前の金額のまましばらく徴収されるケースがあり、家計に影響を与えることもあります。

しかし、実際にどのような対策が取れるのか不安に思う方もいるでしょう。

この記事では、育児休業明けに注意したい社会保険料の仕組みと時短勤務で損をしないためのポイント、最新の支援制度についても分かりやすく解説します。

育休中の社会保険料は免除される?

まずは、育児休業中の社会保険料と育児休業給付金の仕組みを確認しておきましょう。

社会保険料は免除になる

育児休業中(育児休業開始日を含む月から終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間)の社会保険料は、事業主が年金事務所または健康保険組合へ申請することで、本人負担分・会社負担分の両方が免除される仕組みになっています。

もちろん、社会保険料の免除期間中も健康保険証は変わらず使用でき、医療費の自己負担割合も変わりません。

厚生年金保険料も免除されますが、免除期間中も「保険料を納めたもの」として計算されるため、将来の年金額が減ることはありません。

保険料の免除を受けるには事業主による申請が必要なため、育児休業開始前に会社の人事部門へ確認しておきましょう。

育児休業給付金が支給される

雇用保険に加入している場合、育児休業中には「育児休業給付金」が支給されます。

育児休業給付金とは、原則として1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した場合に国から支給される給付金です。

原則1歳未満ですが、一定の要件を満たした場合は最大で1歳6カ月または2歳となった日の前日まで受給できる場合があります。

1歳6カ月または2歳までの延長が可能となる条件については、厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」のQ15・Q16

をご確認ください。

育児休業給付金の支給額

| 期限 | 支給額 |

|---|---|

| 休業開始から180日目まで | 休業開始時賃金日額※1×支給日数※2×67% |

| 休業開始から181日以降 | 休業開始時賃金日額※1×支給日数※2×50% |

※1休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6カ月の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。

※2育児休業給付金における1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、育児休業終了日を含む支給単位期間については、その育児休業終了日までの期間)となります。

出典:厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」

例えば月給30万円の場合、最初の6カ月は約20万1,000円、7カ月目以降は約15万円が支給されます。

育児休業給付金は給与の代わりとなる生活保障のため、社会保険料や所得税・住民税はかかりません。

さらに、「夫婦双方が14日以上の育児休業を取得する」など一定の条件を満たせば、2025年4月から開始された「出生後休業支援給付金」(賃金の13%、最大28日間)も上乗せ支給されるため、より手厚いサポートを受けることが可能です。

育休明け、社会保険料はどうなる?

育児休業中は、社会保険料は申請により免除されますが、復帰するとその免除は終了し、給与からの控除が再開されます。

復帰後の手取額は、社会保険料の再開によって想定より減るケースも多いため、あらかじめ流れや計算方法を理解しておくことが大切です。

ここでは、育児休業明けに知っておきたい社会保険料のポイントを解説します。

育休明け最初の給与から控除される

育児休業明けの社会保険料は、復帰初月の給与から再び控除されます。免除となるのは、あくまでも育児休業期間中のみです。

例え月の途中復帰であってもその月の給与から全額控除が再開されるため、復帰初月の手取額が大きく減る可能性があります。

育休前と保険料の額は変わらない

社会保険料は、原則として毎年4〜6月の給与平均(標準報酬月額)を基に、その年の9月から翌年8月までの1年間の保険料が決まります。

そのため、復帰直後の給与が時短勤務で減っていても、社会保険料が減額されることはありません。

給与額だけが減っている状態で、以前と同じ保険料が差し引かれるため、結果的に手取額が少なくなってしまうのです。

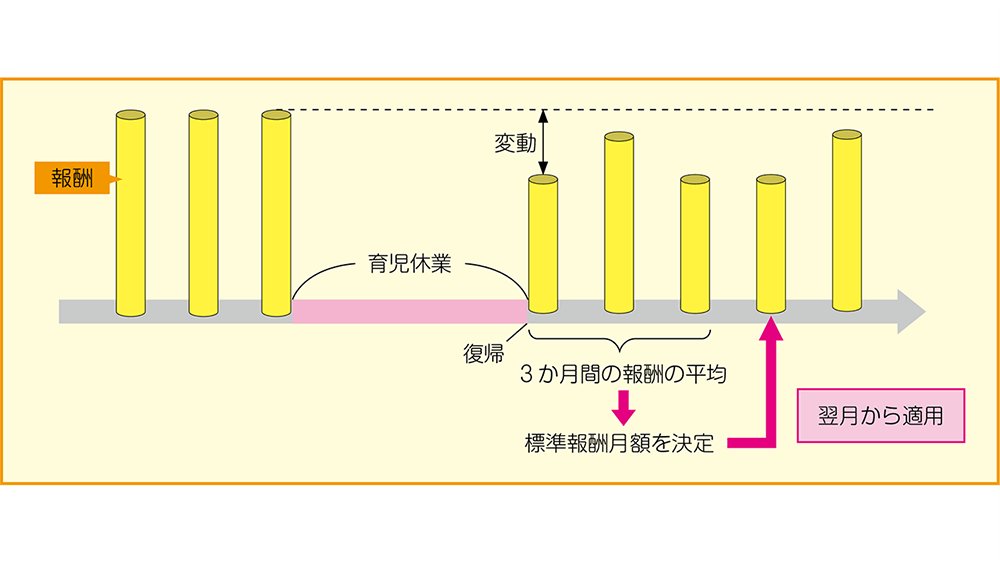

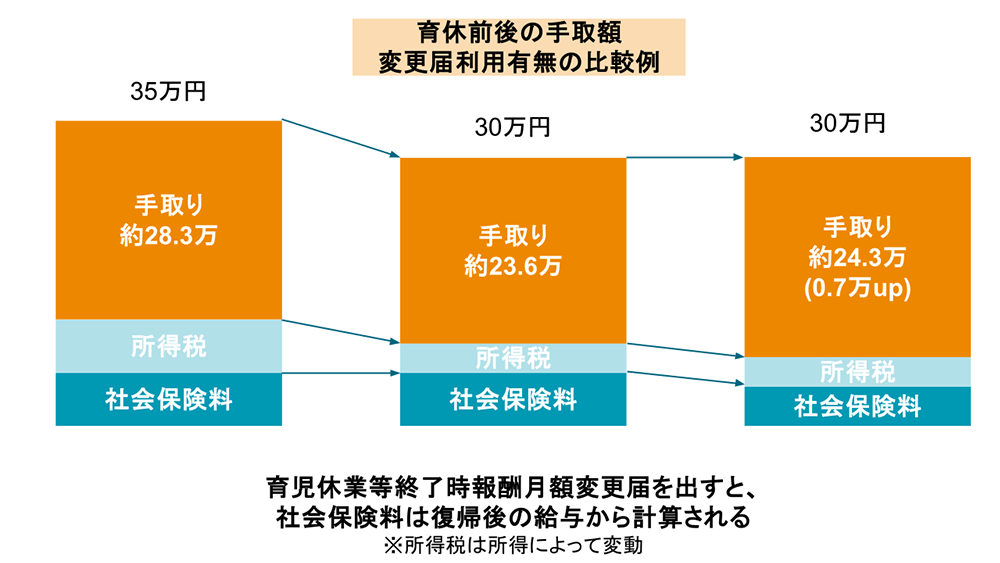

ただし、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を年金事務所または健康保険組合に提出すれば、復帰後3カ月間の平均給与額を基に保険料を再計算してもらえます。

時短勤務や給与減額が長期間続く場合は、勤務先を通じて早めに手続きを行いましょう。

出典:厚生労働省「育児休業等終了後の社会保険料」

勤務日数によっては手取りがマイナスになることも

社会保険料は月単位で発生し、日割り計算は行われません。

一方で、育児休業から復帰した月の給与は、勤務日数に応じて日割り計算で支給されるのが一般的です。

例えば、月末に1日だけ復帰した場合、給与は1日分しか支給されないのに対し、社会保険料は1カ月分が全額控除されます。

その結果、社会保険料の控除額が給与額を上回り、手取りがマイナスになるケースもあるのです。

手取りがマイナスになることを防ぐには復帰初月の勤務日数を確認した上で、復帰のタイミングを調整し、人事部門に事前に相談しておくと安心です。

育休明け、時短勤務で損をしないためには?

育児休業明けの時短勤務で損をしないためには、適切な手続きを行うことが重要です。

ここからは、社会保険料や年金額への影響を最小限に抑えるために行うべき、具体的な手続きの方法を解説します。

育児休業等終了時報酬月額変更届を提出する

育児休業明けに時短勤務で育児休業前よりも給与が減ってしまったとしても、社会保険料は育児休業前の金額で控除されます。

しかし、前述のとおり「育児休業等終了時報酬月額変更届」を勤務先経由で年金事務所または健康保険組合に提出すれば、復帰後3カ月間の平均給与額を基に、4カ月目から保険料の引き下げが可能です。

厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書を提出する

育児休業明けの時短勤務で給与が下がると、将来の年金額計算にも影響します。

しかし、「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出すれば、将来の年金額を減らすことなく、実際の給与に基づいて厚生年金保険料のみを減額することが可能です。

これは「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」と言い、3歳未満の子を養育している間に給与が減った場合でも、将来の年金額に影響しないよう、養育開始前の高い標準報酬月額で年金額を計算してもらえる仕組みです。

申出書の提出は、勤務先を通じて年金事務所へ行います。

育児時短就業給付金を申請する

「育児時短就業給付金」は、2025年4月から開始された制度です。

2歳未満の子どもを養育するために時短勤務をした結果、賃金が下がった雇用保険加入者を対象として支給されます。

支給額は、原則として育児時短勤務中に支払われた給与額の10%で、時短就業の開始月から、最長で子が2歳に達する月の前月までが対象期間です。

例えば、時短勤務前の月給が30万円で、育児時短勤務中の月給が20万円になった場合、月2万円が支給されます。

申請手続きは勤務先を通じて行うため、時短勤務を希望する場合は人事部門に相談しましょう。

育休明け時短勤務で収入が減るなら社会保険料減額の手続きをしよう

育児休業明けに時短勤務を選ぶと、勤務時間の短縮によって給与が減る一方、社会保険料はすぐには下がらず、手取りが想定以上に減少するケースがあります。

「せっかく復帰したのに手取りが少なくなった」と残念な思いをしないためにも、勤務先にも確認しながら、適切な手続きを行いましょう。

今回紹介したとおり、近年では時短勤務による収入減をサポートしてくれる制度や、将来の年金額への影響を防ぐための制度など、育児休業後も安心して生活が送れるよう、さまざまな仕組みが整ってきています。

仕事と育児を安心して両立するためにも、育児休業明けのタイミングで収入と支出のバランスを見直し、利用できる制度を漏れなく活用しましょう。

※この記事は2025年8月末時点の情報に基づいています

監修者紹介

監修者 金子 賢司

資格 CFP®資格

プロフィール

東証一部上場企業(現在は東証スタンダード)で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。以降ファイナンシャル・プランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信している。