第15回「米大統領選挙の行方と金融市場」

2020年8月28日

「トランプかバイデンか、それが問題だ」――。

金融市場の分析・予想に携わる仕事をしていますと、4年に1度の米大統領選挙の結果をどう読むかは、頭の痛い問題です。特に、前回2016年選挙で事前の世論調査に反してトランプ氏が当選したことで、見通しのハードルが上がってきています。

世論調査は今回も当てにならないのか?

大統領選挙に向けた世論調査にはさまざまな種類がありますが、Real Clear Politicsという政治ニュースサイト(https://www.realclearpolitics.com/)で各種調査の平均を算出し、その推移をグラフで表示しており、多くの人が注目しています。

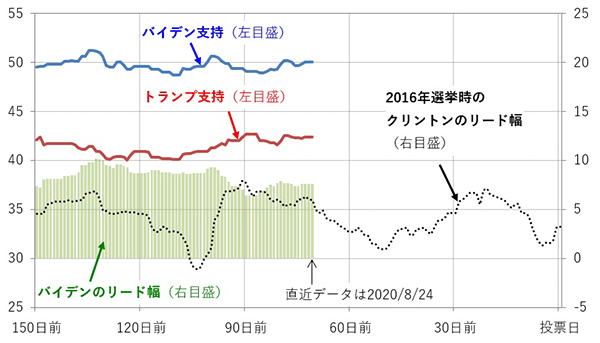

そのReal Clear Politicsの世論調査集計で、バイデン氏・トランプ氏の支持率の推移を表示したのが図1です。2016年選挙と比較できるよう、横軸を投票日までの日数としています。

(出所:RealClearPolitics・Bloombergのデータより作成)

直近の8月24日時点では、バイデン氏がトランプ氏を7%ポイント余りリードしていますが、まだ油断はできません。2016年の大統領選挙でも、8月頃の世論調査ではヒラリー・クリントン氏はトランプ氏を5%ポイント以上リードしていました。しかし、結果はご存知の通り、トランプ氏が勝利しました。

世論調査と選挙結果との乖離については、独特の投票人制度や、世論調査では本当の支持を回答しない「隠れトランプ支持者」などが指摘されています。それでも、2016年のクリントン氏のリード幅と比較すれば、あくまでもざっくりとしたものではありますが、世論調査で10%ポイント程度のリードがあれば、バイデン氏当選が見えてくるのではないでしょうか。

とはいえ、11月3日の投票日まで、まだ2ヵ月余りあります。その間の注目行事は、大統領候補者討論会(9月29日、10月15日、10月22日)と副大統領候補者討論会(10月7日)です。討論会での直接対決を経て、世論調査の支持率の差がどう変化するかで、選挙結果の見通しが晴れてくるでしょう。

議会上下院の多数派政党との組み合わせも重要

11月3日は大統領選挙だけでなく、連邦議会の議員の選挙も行われます。下院は全議員、上院は100議席のうち33議席(共和党21議席・民主党12議席)が改選されます。共和党の改選議席が多いため、上下院とも民主党が多数派になる可能性も出てきています。

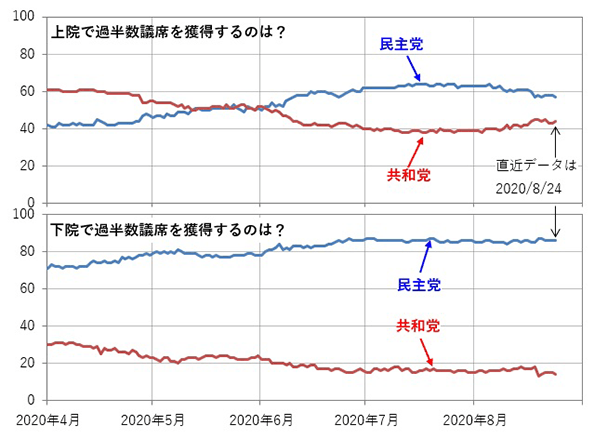

図2は、Predictitという予想マーケットで取引される、議会の多数派政党の予想確率の推移です。下院は民主党多数が圧倒的ですが、上院は接戦が予想されています。

(出所:Predictit・Bloombergのデータより作成)

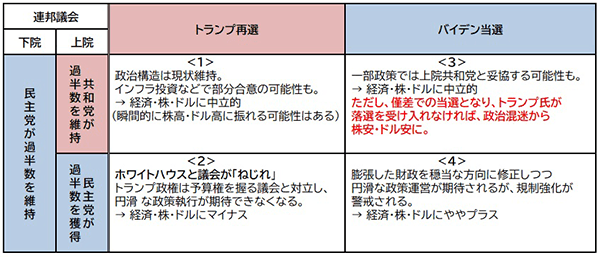

以上のことから、下院の過半数議席を獲得するのは民主党でほぼ決まりと考えると、大統領・上院・下院の組み合わせは下記の4通りが考えられます。

- <1>トランプ大統領(共和党)-上院・共和党-下院・民主党

- <2>トランプ大統領(共和党)-上院・民主党-下院・民主党

- <3>バイデン大統領(民主党)-上院・共和党-下院・民主党

- <4>バイデン大統領(民主党)-上院・民主党-下院・民主党

大統領・上院・下院の組み合わせと金融市場

4通りの組み合わせについて、金融市場がどのように反応するか、筆者の予想を表にまとめると、以下のようになります。

世界経済や金融市場にとって一番警戒されるのは、<3>の組み合わせで選挙結果が容易には確定しないケースです。2000年の大統領選挙でも、フロリダ州の開票結果をめぐって、ブッシュ氏とゴア氏が対立し、選挙結果確定まで1ヵ月余り時間がかかりました(当時、日本の銀行員を動員して札勘の技術で開票・再集計を手伝おう、などというジョークが仲間内で流行ったものです)。郵便投票問題もあり、トランプ氏がバイデン氏当選の結果を受け入れるには、ゴア氏よりも時間がかかるのではないでしょうか。

米国社会の分断を背景に、大統領不在となり、経済対策や新型コロナウイルス対策など喫緊の課題への対応が遅れることは、世界経済にとって悪夢のシナリオになりかねません。経済や金融市場にとって最も望ましいのは、投票日を通過し選挙結果がはっきりして、先行きの見通しが晴れることです。

(三井住友信託銀行マーケット企画部 瀬良礼子)

執筆者紹介

瀬良 礼子(せら あやこ)

三井住友信託銀行シニアマーケットストラテジスト

1990年に京都大学法学部卒業後、三井住友信託銀行に入社。公的資金運用部にて約6年間、受託資産の債券運用・株式運用・資産配分業務に携わった後、総合資金部で自己勘定の運用企画を担当。以後、現在にいたるまで、為替・金利を中心にマーケット分析に従事。

執筆者関連書籍のご紹介

本資料は執筆者の見解を記したものであり、当社としての見通しとは必ずしも一致しません。本資料のデータは各種の情報源から入手したものですが、正確性、完全性を全面的に保証するものではありません。また、作成時点で入手可能なデータに基づき経済・金融情報を提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようにお願い申し上げます。