第64回「『トランプ2.0』開幕へ」

2024年12月26日

「アメリカを再び安全で、強く、繁栄し、力強く、そして自由な国にする」――。

11月6日、米大統領選挙で当選が確実になった際の勝利演説のなかで、ドナルド・トランプ氏はこのように発言しました。

経済への期待で返り咲き

米大統領は2期8年間までで3期以上務めることはできませんが、2期は連続していなくても問題ありません。しかし、連続するケースがほとんどで、過去に、連続せずに2期大統領を務めたのは19世紀末頃のクリーブランド大統領だけでした。120年以上も経過して、トランプ次期大統領は2人目の連続せずに2期務める大統領となるわけです。

ハリス氏とは接戦と言われていましたが、トランプ氏が選挙に勝利した背景として、経済問題が大きかったようです。ある米メディアの出口調査によると、トランプ氏に投票した有権者が重視した課題は、第1位が「経済」、第2位が「移民」だったそうです。ちなみに同じ調査でハリス氏に投票した有権者が重視したのは、第1位「民主主義」、第2位「妊娠中絶」でした。

米国経済は、2024年1~9月に平均して年率で+2.5%と堅調に成長しています。失業率も4%前後と歴史的に見て低水準にあり、有権者が「経済」に不満を抱いているというのは不思議な感じがします。

謎を解く鍵は「物価高」と「所得格差」にあるようです。つまり、景気は堅調で所得も増えているけれども、所得増加率が高所得世帯は高く低所得世帯は低いため、低所得世帯が物価高に苦しんでいると考えられます。また、米国株はこの数年間に大幅上昇していますが、低所得世帯は金融資産をあまり多くは保有していないため、株高による「資産効果」の恩恵を受けられていない点もあります。経済が堅調で株高であれば「現職が有利」というのが過去の大統領選挙の特徴で、2024年の選挙も一見するとそれに当てはまるように見えましたが、もっと深く経済情勢を掘り下げると、経済への不満が「トランプ氏返り咲き」につながったことが見えてきます。

「トランプ1.0」との経済動向比較

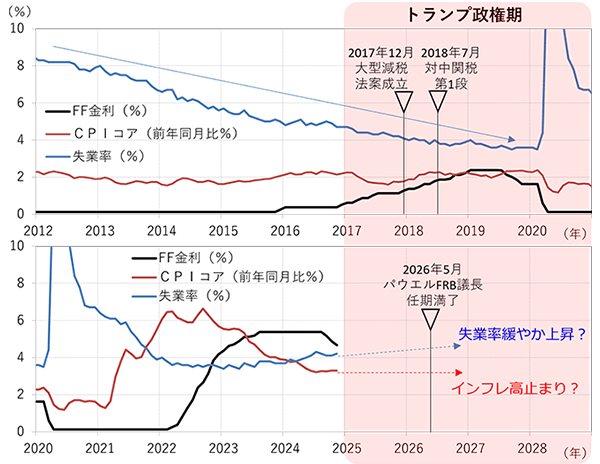

「経済」を期待してトランプ氏が待望されたわけですが、前回の第1次トランプ政権期の経済動向を振り返ってみます。図1は、上グラフに第1次トランプ政権期の失業率・インフレ率・政策金利の推移を示しています。2017年にトランプ政権がスタートする前の5年間の動向も含んでいます。下グラフにはこれからの第2次トランプ政権の時間の流れを上グラフと比較できるように、同種のデータを表示しました。

(出所:Bloombergのデータより作成)

この図からいくつか読み取れることがあります。

- ①「トランプ1.0」は、前任のオバマ大統領時代の失業率低下(=景気回復)傾向を引き継ぎ、就任1年目末に成立させた大型減税で2年目以降も失業率低下に成功した。減税が実施されたのが2年目からだという点に注意が必要。しかし、「トランプ2.0」は失業率の緩やかな上昇を引き継ぐことになり、タイミング良く減税できるか不透明。

- ②物価上昇率が、「トランプ1.0」ではほぼ2%で安定しており、政策金利も利上げ局面ではあったがかなり低い水準にあった。一方、足もとの物価上昇率は3%台で、政策金利は引き下げ中ではあるが、「トランプ1.0」よりは高い水準にとどまる可能性がある。

- ③「トランプ1.0」では、1年目に減税法案成立に注力、2年目に対中貿易不均衡是正に着手し関税引き上げを実施した。「トランプ2.0」では減税と関税引き上げを同時進行する可能性もあるが、「ディール」の「カード」として関税引き上げをチラつかせ、まずは妥協を引き出す可能性もありうるのではないか。「まず減税法案成立、次に関税引き上げ」という流れが再現される可能性がある。

なお、「トランプ1.0」では初めての大統領就任で慎重に政策を進めた側面もあると思われ、勝手知ったる「トランプ2.0」ではもっと大胆に政策を組み合わせていくかもしれません。2025年1月20日の大統領就任以降、「最初の100日間」で何を発言し何を行うのか、しっかりと見ていく必要があります。

気になる政府効率化省

ところで、実業家のイーロン・マスク氏がトランプ次期大統領を支援し、トランプ政権で新設される「政府効率化省(DOGE)」のトップに起用されるとのニュースは読者諸氏もよくご存じでしょう。投票日前の10月27日に、イーロン・マスク氏は「トランプ氏が勝利した場合、連邦政府の歳出を少なくとも2兆ドル削減できる」と発言し、世間の耳目を集めました。

政府効率化省が、正式な「省」となるのか組織形態はまだ不透明ですが、どのようなペースで歳出削減を行っていくのか、経済・金融市場に与える影響はかなり大きなものになりそうです。

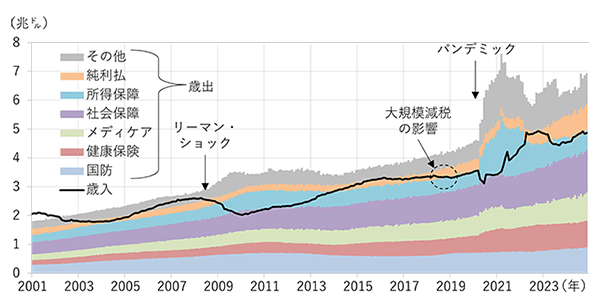

米連邦政府の歳出がどのくらいの規模なのかというと、図2に示したように、直近で年7兆ドル程度となっています。パンデミックへの対応で歳出が急増した後、一旦は縮小しましたが、バイデン政権下で拡大傾向にあります。

(12ヵ月移動合計)

(出所:Bloombergのデータより作成)

中身を見ると、高齢化の影響で社会保障が拡大傾向にあり、国債等の利払い費も増加しています。直近では、家計の可処分所得の約2割が政府からの各種給付で占められており、この部分に削減のメスが入れられると、個人消費支出が冷え込む可能性があります。

イーロン・マスク氏は投資家のヴィヴェック・ラマスワミ氏とともに政府効率化省を率いていきます。いきなりの歳出削減で米国経済が冷え込むリスクもありますが、一方で、規制緩和によって膨らんだ政府債務を縮小させることができれば、長期金利低下により米国景気を浮揚させる可能性もあります。「トランプ2.0」は当初の1年目よりも2年目以降に出てくる政策効果が重要ではないでしょうか。

(三井住友信託銀行マーケット企画部 瀬良礼子)

執筆者紹介

瀬良 礼子(せら あやこ)

三井住友信託銀行シニアマーケットストラテジスト

1990年に京都大学法学部卒業後、三井住友信託銀行に入社。公的資金運用部にて約6年間、受託資産の債券運用・株式運用・資産配分業務に携わった後、総合資金部で自己勘定の運用企画を担当。以後、現在にいたるまで、為替・金利を中心にマーケット分析に従事。

執筆者関連書籍のご紹介

本資料は執筆者の見解を記したものであり、当社としての見通しとは必ずしも一致しません。本資料のデータは各種の情報源から入手したものですが、正確性、完全性を全面的に保証するものではありません。また、作成時点で入手可能なデータに基づき経済・金融情報を提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようにお願い申し上げます。