第66回 「関税引き上げがもたらすもの」

2025年2月27日

「米国は貿易赤字の形でカナダとメキシコに多額の補助金を与えている」――。

1月30日のトランプ米大統領がカナダとメキシコからの輸入品に25%の関税を2月1日より課すと表明した際に、理由の一つとしてこのように発言しました。

減税よりも関税を先行

カナダとメキシコに25%の関税を課す理由として、冒頭の発言の他に、極めて多くの人が米国に流入していることや、フェンタニルなどの薬物が流れ込んでいることを挙げました。なお、2月1日に両国への関税引き上げ措置は発動されませんでしたが、3月4日に延期されただけで、関税引き上げが撤回されたわけではありません。

また、中国に対しては、既に2018~19年に段階的に関税(税率は7.5~25%)が引き上げられましたが、追加関税10%が2月4日より発動されました。関税引き上げは地域・国別だけでなく、トランプ大統領は2月10日、3月4日より鉄鋼・アルミニウムの輸入全般に25%の関税を課すとの大統領令に署名しました。

第1次トランプ政権では、まず2017年12月に大型減税法案を成立させ、その後、2018年1月22日に洗濯機・太陽光発電パネルに緊急輸入制限(セーフガード)を発動したのを皮切りに、関税引き上げに移行しました。それと比較すると、第2次トランプ政権では関税引き上げをかなり先行させています(政府効率化の動きも素早いですが)。議会で可決する必要のある減税法案は時間がかかるために、大統領令で発動できる関税引き上げにまずは着手し、成果を示しているのではないでしょうか。

第1次トランプ政権を振り返る

ここで、第1次トランプ政権時の中国からの輸入への関税引き上げについて振り返っておきましょう。

前述の洗濯機・太陽光発電パネルへの緊急輸入制限(セーフガード)は通商法201条によるもので、特定製品の輸入急増で米国内産業が重大な被害を受けた場合の救済を目的としています。同年3月23日には鉄鋼・アルミニウムにも発動されています。

一方で、2018年7月~2019年9月に発動された対中国制裁関税は、通商法301条に基づくもので、外国の通商政策や慣行がもたらす不公正貿易に対する措置です。通商法301条による対中制裁関税は、①2018年7月6日:340億㌦に25%の関税、②同年8月23日:160億㌦に25%の関税、③同年9月24日:2000億㌦に10%の関税(2019年5月10日に25%へ引き上げ)、④2019年9月1日:1200億㌦に15%の関税(2020年2月14日に7.5%へ引き下げ)、と4段階にわたって実施されました。2020年2月に一部の関税が引き下げられたのは、米中貿易合意が成立したためです。これは同年1月15日に米中間で成立しました。

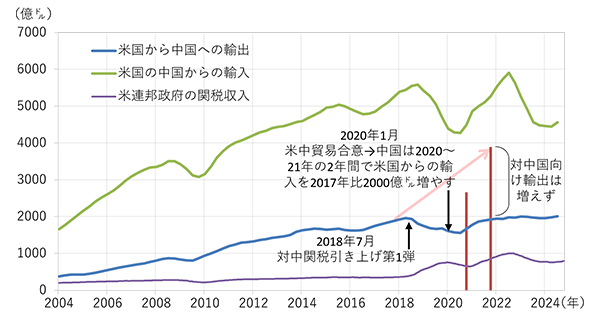

では、この一連の米中間の関税引き上げ・貿易合意で米国と中国との間の輸出入の状況はどのように変化したのでしょうか。図1は米国の中国に対する輸出入総額の推移を示したものです。財だけではなくサービスの輸出入も含んでいます。

(4四半期移動合計)

(出所:Datastreamのデータより作成)

2020年1月15日の米中貿易合意では、中国は米国からの輸入を2022年までに2017年比で2000億㌦増やすことが盛り込まれていましたが、残念ながら中国の米国からの輸入は全く増えていません。

米国の中国からの輸入は増加に歯止めがかかった形になっています。2021~2022年はパンデミックからの景気回復で輸入が増加しましたが、2018年以降を見ると横ばい圏に見えます。ちなみに、対中関税は引き上げられたままですので、関税収入は増加しています。米連邦政府の関税収入は2017年に352億㌦でしたが、対中輸入額が最高となった2022年には980億㌦まで拡大しました。とはいえ、米連邦政府の歳入総額は2024年時点で5兆㌦弱なので、対中関税引き上げで劇的に政府の歳入が増えたというわけではありません。

関税賦課の拡大は世界経済の先行き不透明要因に

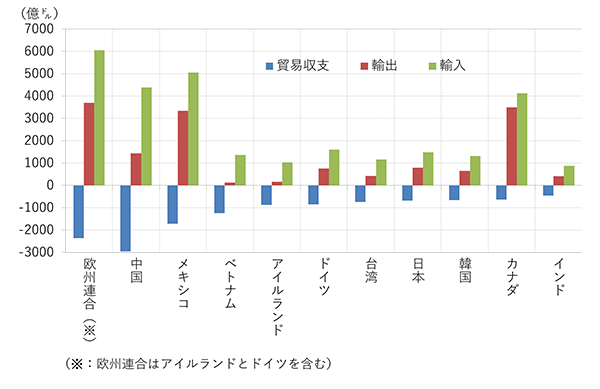

冒頭のトランプ大統領の発言にあるように、「貿易赤字は外国への補助金」との考えを敷衍すると、米国がどの国に対して多くの貿易赤字を抱えているかが気になります。図2は2024年の米国の国別の輸出入額と貿易収支の状況です。貿易赤字の大きい上位10ヵ国と、欧州連合(EU)について表示しています。

(欧州連合と米貿易赤字上位10ヵ国)

(出所:米商務省センサス局のデータより作成)

国別では中国向けの赤字が圧倒的ですが、メキシコやベトナム向けも目立ちます。日本は第7位でカナダより上位ですが、メキシコやカナダは輸出額・輸入額が突出しています。これは2020年に発効した自由貿易協定である米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)で3ヵ国のサプライチェーンが密接につながりあっていることを示します。

中国に対する関税引き上げが最速で実施されていますが、貿易赤字の多寡だけでなく、移民問題や合成麻薬フェンタニル問題にも絡めて、メキシコとカナダへの関税引き上げが次に控えています。3国間で相互につながっているサプライチェーンにマイナスの影響を与え、経済活動が下押しされる可能性もあるため、金融市場の先行き不透明感は高まります。

貿易赤字の多い国から制裁関税をちらつかせながら「不公正貿易是正」を迫るのか、鉄鋼・アルミニウムのように製品別に一斉に関税引き上げを図るのか、トランプ政権の個別の動きは予測が難しいですが、対米黒字を減らすか制裁関税か、どちらかを選べと迫られるという方向性ははっきりと見えています。

1930年に米国で制定されたスムート=ホーリー関税法は、世界的な関税引き上げ競争につながり、世界の貿易取引額が急減、世界経済を低迷させました。第2次トランプ政権の関税引き上げが、抑制的なものに留まるか、世界的な保護主義台頭につながるか、我々は歴史の重要な分岐点にいるのではないでしょうか。長い目で俯瞰してみて、金融市場もこれまでの延長では説明できない動きをするかもしれません。

(三井住友信託銀行マーケット企画部 瀬良礼子)

執筆者紹介

瀬良 礼子(せら あやこ)

三井住友信託銀行シニアマーケットストラテジスト

1990年に京都大学法学部卒業後、三井住友信託銀行に入社。公的資金運用部にて約6年間、受託資産の債券運用・株式運用・資産配分業務に携わった後、総合資金部で自己勘定の運用企画を担当。以後、現在にいたるまで、為替・金利を中心にマーケット分析に従事。

執筆者関連書籍のご紹介

本資料は執筆者の見解を記したものであり、当社としての見通しとは必ずしも一致しません。本資料のデータは各種の情報源から入手したものですが、正確性、完全性を全面的に保証するものではありません。また、作成時点で入手可能なデータに基づき経済・金融情報を提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようにお願い申し上げます。