第40回 昨年の漢字にさようなら!今年の漢字にこんにちは!

2025年1月16日

2024年を表す漢字は「金」!

年末の風物詩として耳目を集めているものの1つに、その年の世相を一文字であらわす『今年の漢字』の発表があります。昨年(2024年)の漢字は「金」でした(日本漢字能力検定協会公表)。「金」が選ばれたのは3年ぶり5回目だそうですが、選出理由としては、パリオリンピック・パラリンピックの“金”メダル、佐渡“金”山が世界遺産に登録されたことなど「ピカピカの金」がたくさんあった一方で、政治が大きく揺れた、裏“金”問題や、物価高騰など「お金に関するダークサイド」の印象も強かったことが挙げられています。

みなさんのライフプランにとってはどのような漢字がフィットする1年だったでしょうか?

ミライ研としては、2024年を代表する漢字は「金」で異論ありません。なぜならば、日本の“金”融教育において2024年が画期的な年となったからです。具体的には、国家レベルで日本の金融教育を推進していく組織である「金融経済教育推進機構(略称:J-FLEC)」が4月に設立され、国民への金融経済教育の普及・浸透に向け本格的に稼働を開始した年として記憶されるであろうと考えるからです。

ファイナンシャル ウェルビーイングとは「お“金”に関する良い状態」

振り返りますと、2024年1月からNISAが制度拡充されたことで利用が急拡大した年となりました。それだけではなく、4月には、国民の健全な資産形成を推進する目的で、金融経済教育の普及を担う組織である「金融経済教育推進機構」が発足し8月から活動が本格化しました。この機構のミッションとしては「(国民)一人ひとりが描くファイナンシャル ウェルビーイングの実現」が謳われています。

一躍、注目を集めはじめているファイナンシャル ウェルビーイング(Financial Well-being 以下FWBと表記)ですが、J-FLECは、FWBとは「自らの経済状況を管理し、必要な選択をすることによって、現在及び将来にわたって、経済的な観点から一人ひとりが多様な幸せを実現し、安心感を得られている状態」と定義しています。キーワードは「多様な幸せ」と「安心感」です。

これまでも家計において「金融リテラシーを高めることは良いことだ」という共通認識がありました。日本における金融リテラシーの普及活動は1950年代から始まっていますが、20世紀後半までの日本のライフスタイルは現在ほど多様化しておらず、「学ぶ-働く-老後」といった単線的なライフプランが定着していたことや、社会保障制度もモデル世帯(勤労者・既婚・片働き・二人世帯)を基準として設計されていました。老後生活は公的年金に任せていればよい、現役時代のライフイベント(住居、教育)などの費用準備は勤務先の福利厚生制度などに加入していれば「万事オーケー」だった時代でもありました。金融リテラシーも経済に関する知識や金融商品・サービスについての情報摂取で不足はなかったようです。

しかし、令和の状況は複雑になってきています。予想以上のスピードで長寿化が進み、一方では世帯構造の変化やライフスタイルの多様化が顕著になってきているからです。

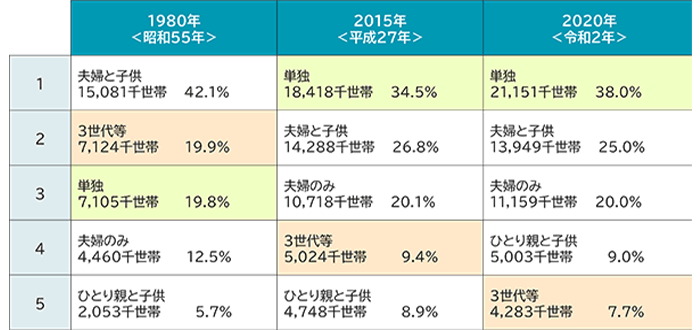

(備考)

1. 総務省「国勢調査」より作成。

2. 一般世帯に占める比率。施設などに入居している人は含まれない。「3世代等」は、親族のみの世帯のうちの核家族以外の世帯と、非親族を含む世帯の合算。

3. 「子」とは親族内の最も若い「夫婦」からみた「子」にあたる続柄の世帯員であり、成人を含む。

(出所) 内閣府男女共同参画局 「男女共同参画白書 令和4年版」より引用

【図表1】は1980年時点と2020年時点の家族の姿の変化を示しています。単独世帯割合の大幅な増加(19.8%⇒38.0%)と3世代同居世帯割合の大幅な減少(19.9%⇒7.7%)が特徴的です。

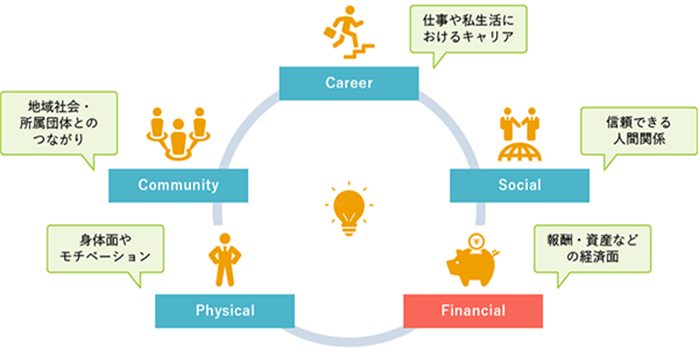

2000年以降、情報やコミュニケーションのインフラは劇的な進展を遂げ、組織や場所にとらわれない働き方、暮らし方が広まり、各家庭における価値観の多様化も大きく進みました。これは個人の「生活満足度」にも大きな変化をもたらしました。具体的には、「幸せの尺度」が定量面だけでなく、「(自分にとって)良い状態であるか」が問われる時代になってきたということです。こういった時代の動きがウェルビーイングへの注目度を高めています。ウェルビーイングとは「多様な個人がそれぞれ身体的・精神的・社会的に良い状態にあること」を表す概念ですが、米国ギャラップ社によるとウェルビーイングを構成する主要な要素は5つで、その中でも他の要素に対する影響度が大きいのが「ファイナンシャル(お金に関する)ウェルビーイング」だといわれています。

これまで個人に向けた金融経済教育は「投資」の比重が高かったようです。得するのか、損するのか、資産を増やす方法論やノウハウを語る部分が多かったのかもしれません。しかし、これからの金融経済教育は「生活満足度の向上」というゴールを目指しています。内閣府の「資産運用立国実現プラン」においても、国民にむけた「(NISAなどによる)資産形成支援」と「金融経済教育の普及・浸透」を車の両輪として稼働させていこうとしています。資産形成の実践と金融経済教育の普及を通して、国民一人ひとりが「(自分の)将来に向けてかくありたいという家計経済の状況をイメージし、それに向かって着実に進んでいる状況を自覚することで、生活満足度が高まっていくことを希っているわけです。

こうした中で、個人がFWBを向上させていくポイントとしては

② 習得した金融リテラシーを活用し、家計において実際の金融行動に踏み出すこと

があげられます。

金融リテラシーを摂取し、生活術として身に付け、中長期的な視点で生活設計、家計管理、資産形成に取組んでいくことがとりわけ重要になってきています。

FWB向上のカギは“生涯キャッシュフローのマネジメント”にあり

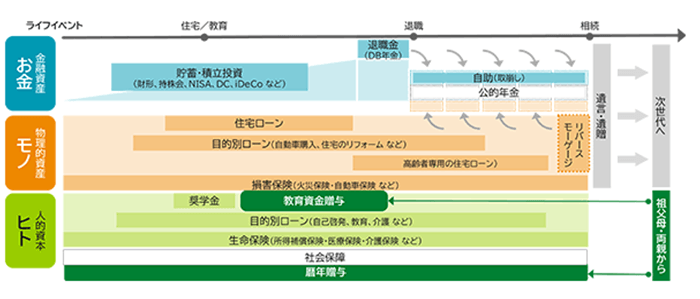

では、FWBはどのようにすれば向上するのでしょうか。FWB向上には「自分の生涯キャッシュフローがマネジメントできているという実感を持つこと」だと考えています。具体的には、「生涯キャッシュフローをマネジメントする」とは、ライフタイムの中で「ヒト・モノ・お金」の3つの資産をどのように形づくっていくか、そして過程において金融商品や金融サービスをどのようにスマートに(賢く)活用していくかだと思います【図表3】。

例えば、図表3で「ヒト資産」の形成を考えてみると、キャリアアップのための自己投資や教育を受けることなどがあげられます。「モノ資産」の形成としては住宅取得などが典型的です。「住居購入、子供の教育、老後生活」はライフイベントの三大費用などといわれますが、各々の額としては千万から億円単位が見込まれ、イベント発生時に手元資金で対応することが難しい場合もあります。いわば、イベント費用の支出タイミングと手元資金のギャップが生じるわけですが、このギャップを調整するパーツが金融商品・サービスと考えてみてください。

自宅を購入する際に手元資金が不足している場合、まずはローンを組んで住宅を手に入れた後に、将来の収入の一部を長期の返済に充てるわけです。「物件が買えるまでお金を貯めてから購入」という順番を、借入れを起こして「買う、のちに将来の収入で支払う」という時系列に入れ替えているともいえます。

老後生活費用を例にとると、現役時代には老後資金を自助努力でiDecoなどを活用して準備し、リタイア後は公的年金収入に加えて個人年金も受け取るようなケースは「現役時代の収入の一部を(将来の)老後生活費用に充当するための仕送り」する取り組みと考えることができます。

こういう形で「将来のライフイベントに対して金融商品・サービスを活用して対応する」ことで中長期的な視点で準備ができれば、「お金まわりの満足感・安心感」が高まり、その人のFWBが向上していくものと思われます。

「今年の漢字」に願うことは。。。

2024年の「今年の漢字」は「金」でしたが、いい面も悪い面も代表する漢字だったと思います。

2025年の干支は「巳(み)」です。巳年は「新しいことが始まる年」ともいわれています。

年も替わりましたので、昨年の「今年の漢字」には一旦別れを告げ、2025年の「今年の漢字」の選出にあたっては、「いいこと、新しいこと」がいっぱいで、悪い面が思いつかないほど、皆さまにとって「大きな実りのある年」になりますことを祈念いたします。

「三井住友トラスト・資産のミライ研究所」は、人生100年時代に適応した資産形成や資産活用に関する調査・研究を中立的な立場で発信することを目的として、2019年に三井住友信託銀行内に設置した組織です。人生100年時代を安心して明るく過ごすために、資産形成・資産活用に関する情報をホームページや書籍を通してお届けしています。

執筆者紹介

丸岡 知夫(まるおか ともお)

三井住友トラスト・資産のミライ研究所 所長

1990年に三井住友信託銀行に入社。確定拠出年金業務部にてDC投資教育、継続教育のコンテンツ作成、セミナー運営に従事。2019年より現職。主な著作として、『安心ミライへの「資産形成」ガイドブックQ&A』(金融財政事情研究会、2020)、『安心ミライへの「金融教育」ガイドブックQ&A』(金融財政事情研究会、2023)、『「金利がある世界」の住まい、ローン、そして資産形成』(金融財政事情研究会、2024)がある。