第41回 あなたは賃貸派?持ち家派? 生活満足度を高める住まいの選択とは

2025年2月13日

「住まい」は私たちが生活していくうえで土台となる重要な要素ですが、その中でも賃貸・持ち家の選択は多くの方にとって関心の高いテーマかと思います。とはいえ、このテーマはコスト面を中心に「どちらが得か」という観点で議論されることが多いかと思われます。そこで今回は視点を変え、賃貸・持ち家の違いにより住まう方の生活満足度が実際にどう違うのか、どういったことが生活満足度に影響があるのか、ミライ研で世間1万人を対象に実施したアンケート調査の結果をもとに考察していきたいと思います。

賃貸派・持ち家派の推移

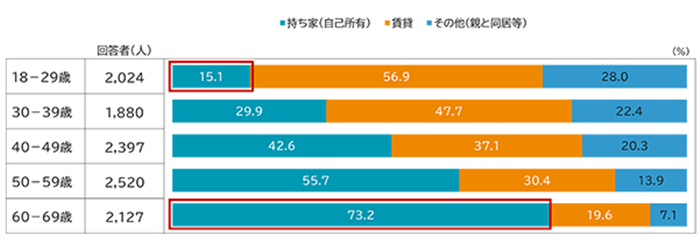

日本全体における賃貸・持ち家の住居形態比率は【図表1】からわかる通り、過去から大きく変わっていません。一方、個人の年代で見た場合には【図表2】の通り、20歳代で15.1%だった持ち家率が、60歳代では73.2%と、年代が上がるにつれて持ち家選択率が大きく増加する傾向があります。理由や経緯はさまざまあれども、多くの方が住まいの終着点として「持ち家」を選択しているケースが多いことが読み取れます。

(出所)総務省「令和5年住宅・土地統計調査」より三井住友トラスト・資産のミライ研究所作成

*借家数には、「公営の借家」・「都市再生機構・公社の借家」・「民営借家」・「給与住宅」を含む*持ち家住宅率は、(「持ち家数」+「借家数」)÷「持ち家数」で算出 *住宅の所有の関係「不詳」を含む

*表内年代は、アンケート回答時の年齢(以降同様)

住居形態別の生活満足度 60歳代では真逆の結果!?

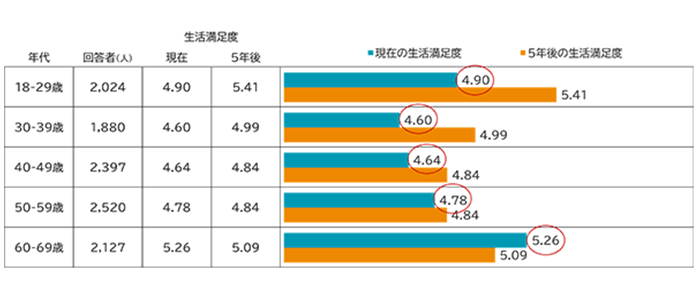

ミライ研のアンケート調査結果から現在の生活満足度と5年後の生活満足度(予想)をそれぞれ算出しています【図表3】。まず年代別の生活満足度を見てみると、20歳代は現在(4.90)・5年後(5.41)と、現在・過去どちらの生活満足度も高いことに加え、5年後への期待感が全年代で最も高い結果となりました。逆に30歳代から50歳代では、20歳代と比較して現在・5年後の生活満足度は劣後しています。60歳代では、現在の生活満足度が全年代の中で最も高くなる一方で、5年後の生活満足度が現在を下回る結果となりました。

一般的な目線として、20歳代では新たなライフステージ到来への期待感から将来に予想する満足度が高く、30歳代以降では公私ともにさまざまなライフイベントに奔走する現実的な目線が生活満足度に反映されている様子が伺えました。また、60歳代では退職など人生におけるひとつの節目を迎え足元の満足度は高まっている一方で、健康面も含めた将来への不安や社会とのつながりの希薄化などから、5年後の生活満足度に対する期待が低くなっている様子が伺えました。

*「生活満足度」は、「ウェルビーイング」に資する5つの項目(キャリア・ソーシャル・ファイナンシャル・フィジカル・コミュニティ)を現在・将来(5年後)それぞれのスコアをヒアリングし、その平均値を「現在の生活満足度」と「将来(5年後)の生活満足度」として算出

次に、賃貸派と持ち家派の2グループの生活満足度を比較してみます【図表4】。すると賃貸派・持ち家派双方、20歳代は生活満足度が同水準であるものの、「ずっと賃貸派」では年代が上がるにつれて生活満足度がわずかに減少していることがわかりました。その一方で、「ずっと持ち家派」では、年代が上がるにつれて徐々に生活満足度が向上するといった賃貸派と真逆の動きとなりました。住居形態によらない年代別の生活満足度では、20歳代と60歳代で生活満足度が特に高いことがわかりましたが、住居形態別の生活満足度では60歳代の結果が大きく異なる結果となりました。

この結果から、年代が上がり退職後の生活に対する解像度が上がるほど、自己所有の住まいがある安心感は、生活満足度を下支えする要素となっている可能性があると推察できます。

*今後もずっと賃貸:現在の住まいが「賃貸」かつ、過去3年で住み替えしておらず、今後3年も住み替え予定はない

*今後もずっと持ち家:現在の住まいが「持ち家」かつ、過去3年で住み替えしておらず、今後3年も住み替え予定はない

カギとなるのは「ライフプランの策定率」と「住宅ローンの負担感」

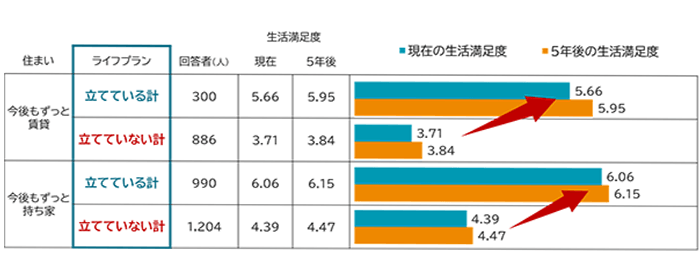

賃貸・持ち家に関わらず「住まいの選択」は、その後の生活に大きな影響を与えることになります。そういった選択の前にこそ、自身のライフプラン策定が大切になります。「ライフプランを立てているか否か」を軸に生活満足度を分析したのが【図表5】です。賃貸派・持ち家派に加え、ライフプランを立てている・立てていないグループに分けて生活満足度をみると、いずれの住居形態であっても、「ライフプランを立てている人」は生活満足度が高く、逆に「ライフプランを立てていない人」はその値が大きく劣後していることがわかりました。

この結果から「ライフプランを立てているか否か」は「どのような住まいを選択するか」よりも、生活満足度に対して大きな影響力を持つことが推察できます。

*ライフプランを立てている度合い:「立てている」・「ある程度立てている」→立てている計 「あまり立てていない」・「立てていない」→立てていない計 「どちらともいえない」回答除く

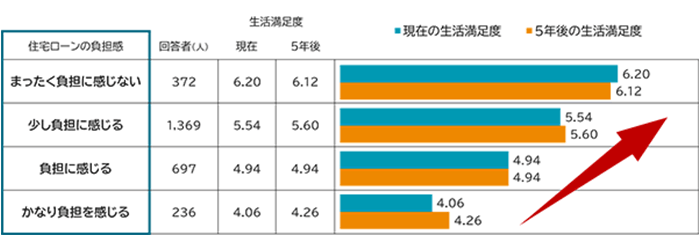

また、住宅購入時にはほとんどの方が住宅ローンを活用されるかと思いますが、その返済負担感と生活満足度の関係についても確認しました。すると【図表6】の結果から、住宅ローンの負担感が軽いほど、現在・5年後ともに生活満足度が高くなるといった特徴がみられました。

「念願の自宅を購入すれば、将来の生活が約束される」というものではなく、生活満足度においては、ライフプランの策定や長期的に無理のない返済計画を立てることが、「住まい選択」に先立って重要な要素となっているといえそうです。

*回答者:住宅ローン返済中の方

心身の健康や日々の安心感にもつながる生活満足度を高めるには、快適な住環境の選択も重要な要素と考えられます。その一方で、より生活満足度を高めていくためには、金融リテラシーの向上、適正な住宅ローンの負担金額、暮らしにおける住宅の位置付けの明確化などを含め、自身の人生設計を考えることが極めて重要になるといえるのではないでしょうか。

「三井住友トラスト・資産のミライ研究所」は、人生100年時代に適応した資産形成や資産活用に関する調査・研究を中立的な立場で発信することを目的として、2019年に三井住友信託銀行内に設置した組織です。人生100年時代を安心して明るく過ごすために、資産形成・資産活用に関する情報をホームページや書籍を通してお届けしています。

執筆者紹介

桝本 希(ますもと のぞみ)

三井住友トラスト・資産のミライ研究所 研究員

2015年に三井住友信託銀行入社。奈良西大寺支店にて個人のお客さまの資産運用・資産承継に係るコンサルティング業務に従事。2019年よりIT業務推進部にてマーケット事業で利用するシステムの開発・保守業務を担当し、2022年より現職。現職では幅広い世代に対して資産形成、資産活用に関する調査研究並びにホームページやYouTubeを通して情報発信を行っている。