第43回 NISA、知ってる?使ってる? ~NISA元年を終えて、その浸透度を調査~

2025年4月17日

2024年に「新しいNISA」が始まり、1年が経過しました。

口座数はこの1年で約2,125万口座から約2,560万口座(※)へ約436万口座(20%)増加し、国民の「貯蓄から投資へ」のマインドチェンジが伺えます。

(※2024年12月末の実績。金融庁発表の速報ベース)

さて、新しいNISAが始まって以降、皆さんもメディア等において「NISA」に関する記事や特集に触れる機会も増えたのではないでしょうか。

そこで今回は、ミライ研が2024年1月、2025年1月に実施したアンケート調査をもとに、現在のNISAの「口座数」だけでは見えない、国民のNISAに対する認知・利用意向を分析しました。

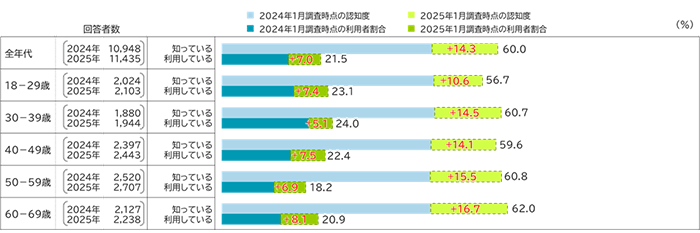

この1年でNISAの認知度14%増、利用率は7%増

この1年の変化を時系列で比較すると、NISAの「認知度」は、全体で14.3%の伸びとなり、どの年代も10%以上の上昇、「利用者」は7.0%の上昇となりました【図表1】。

年代別では、すでに利用者が多かった30代の利用率が依然トップの状態です。一方で、「認知」が一番拡大したのは、60代でした。

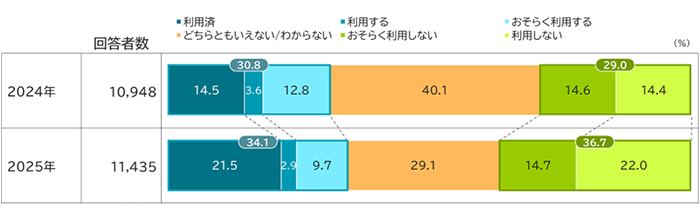

およそ3人に1人が、NISAを“利用している”もしくは“利用意向がある”

次に、NISAの利用率に加えて、利用していない方の「利用意向」を分析に含めてみました【図表2】。

すると、「利用済み+利用意向者」の総和は伸びており、合計するとおよそ3人に1人はNISAを利用済み、もしくは利用意向があることが分かりました。

一方で、「利用しない・おそらく利用しない」旨の回答者も顕著に伸びている(29.0%⇒36.7%)ことが分かりました。つまり、NISAを利用するのかしないのか、この1年である程度はっきりさせた人が相当程度いるといえるでしょう。

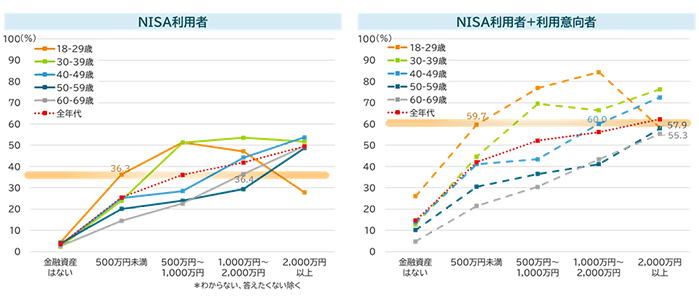

若年層ほど、資産が少なくてもNISAを活用

年代と保有する金融資産額が利用率にどう影響しているかを見てみましょう【図表3】。

左のグラフを見ると、18-29歳の一部を除き、どの年代も「資産額」が多いほど「NISA利用者/利用意向者」は多い傾向であることが分かります。

ただし、若年層は相対的に資産が少なくてもNISA利用が進んでいます。「資産額500万円未満の18-29歳」と、「資産額1,000万円~2,000万円の60代」では、利用率がほぼ同じであることが分かります。この傾向は、右側のグラフのとおり、「利用意向者」を含めても同様の傾向です。

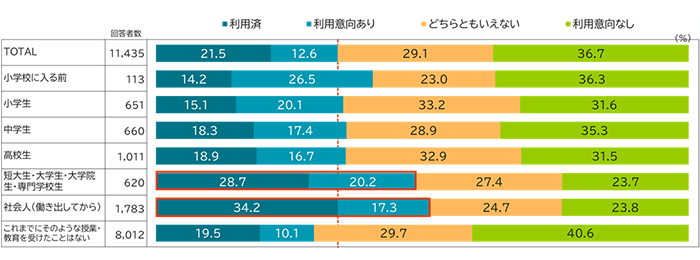

金融教育の経験やライフプランニングがカギ?

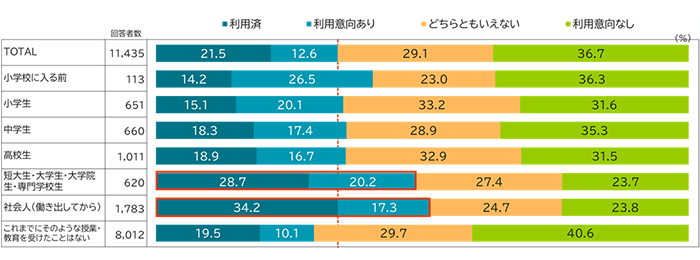

年代の要素以外に、顕著に差が出ているのが、「金融教育の受講経験」や「ライフプランニング」です。

【図表4】のとおり、過去どこかのタイミングで、金融教育を受けた経験がある人は、NISAの利用済み+利用意向ありの割合が、金融教育未経験者に比べて大きくなっています。

特に、実際にNISAを活用できる「短大生・大学生・大学院生・専門学校生」や「社会人」のタイミングで教育を受けた層は、NISA利用率が顕著に高い傾向がみられます。

また、【図表5】のとおり、「ライフプランを立てている人」は、そうでない人に比べて顕著にNISAの活用が進んでいます。自身の長期的な“家計のあり姿”を描くことで、そのプラン実現に向けたアクションとして「NISAを活用した資産形成」が選ばれているものと推察されます。

まとめ “人生の経営者”として資産形成と向き合おう

2024年の「NISA元年」を終えて、国民のNISAに関する意識や行動が大きく変化したことが分かりました。

ここまでの調査結果から考察すると、NISAへの関心は、「金融リテラシー関連の情報に接する機会を持つこと」ならびに「将来のことに目を向けること」が、大きなきっかけの一つになっていることが伺えます。

豊かな人生を送るにあたり、NISAの利用は「マスト」ではありませんが、お金に関する“学び”を得ることや、自身の将来設計を立ててみることが「人生の経営者」として重要です。

人生の経営者として自身の将来を描くことで、その将来を実現するための「資産形成」を考えるヒントが得られるのではないでしょうか。

上記の記事に加え、より多くのデータをまとめたミライ研のアンケート調査結果

「住まいと資産形成に関する意識と実態調査」(2025年)より

NISAの認知・利用事情 ~NISA元年を終えて、世間への浸透度はどう変化した?~

を資産のミライ研究所のHPに掲載しています。

是非、ご覧ください。

「三井住友トラスト・資産のミライ研究所」は、人生100年時代に適応した資産形成や資産活用に関する調査・研究を中立的な立場で発信することを目的として、2019年に三井住友信託銀行内に設置した組織です。人生100年時代を安心して明るく過ごすために、資産形成・資産活用に関する情報をホームページや書籍を通してお届けしています。

執筆者紹介

清永 遼太郎(きよなが りょうたろう)

2012年に三井住友信託銀行入社。2015年より確定拠出年金業務部にて企業のDC制度導入サポートや投資教育の企画業務等を担当。2019年より大阪本店年金営業第二部において、企業年金の資産運用・制度運営サポート業務に従事。2021年から現職において、資産形成・資産活用に関する調査研究並びにコラムや書籍の執筆、セミナー講師を務める。

2022-2023年 老後資産形成に関する継続研究会委員(公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構)。2024年度よりウェルビーイング学会ファイナンシャル・ウェルビーイング分科会副座長。

三井住友信託銀行公式YouTubeチャンネルにて、「信託さん」として出演! 人気の「教えて!信託さん【資産形成編】」シリーズは、累計100万回再生超!!