遺言の効用

財産は遺言により、遺言者の意思どおりに処分できます。

(ただし、全て自由に処分できるわけではなく、遺留分(下記参照)として一定の相続人が一定の財産を取得できる割合が定められています。)つぎのようにお考えの方にはぜひ遺言の作成をおすすめいたします。

-

ニーズ01法定相続分と異なる財産の配分を行いたい

永年連れ添った配偶者へより厚く配分したり、子の経済状態、能力差、性格、年齢などに応じた配分を実現するには遺言が必要です。

-

ニーズ02夫婦間に子がなく、配偶者に多くの資産を遺したい

永年連れ添った配偶者に財産の全てを遺したいなどの場合は遺言が必要です。法定相続では兄弟姉妹へ1/4が相続されることになりますが、兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言すれば全ての財産を配偶者に相続させることができます。

-

ニーズ03お世話になった人に財産を贈りたい

病気のとき手厚い看護をしてくれた人、息子の配偶者、仕事上の援助を受けた友人、恩人など、相続人でない方に感謝の気持ちで報いたいときなどは遺言が必要です。

-

ニーズ04内縁関係にある人へ財産を贈りたい

正式に婚姻届を提出していない場合は、法律上相続権が認められていません。この場合、遺言で指定すれば財産を贈ることができます。

-

ニーズ05財産を公共の役に立てたい

公益団体への遺贈、財団法人の設立、公益信託の設定など、財産を公共のために役立てたいとお考えの場合は遺言が必要です。

-

ニーズ06推定相続人がいらっしゃらない方

相続人がいらっしゃらない場合は、遺産は特別縁故者(家庭裁判所が認める)に与えられるか、国庫に帰属することになります。財産を特定の個人や法人に贈りたい場合は遺言が必要になります。

-

ニーズ07経営している事業をスムーズに引き継ぎたい

オーナー企業の財産や株式、農地などを法定相続分に応じて配分すると細分化することになり、経営基盤も弱体化します。遺言により経営状況、後継者の能力などを勘案した財産配分を行うことができます。

遺留分制度について

遺留分制度とは、一定の相続人(以下「遺留分権利者」といいます)について相続財産の一定割合を相続することを民法により保障される制度です。

贈与や遺贈によりこの遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は、受遺者または受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます(かかる請求権を、以下「遺留分侵害額請求権」といいます)。遺言が遺留分を侵害する内容であっても遺言が無効になるわけではありませんが、争いを避ける意味からも、遺言する段階で遺留分を侵害しないよう配慮しておく方がよいでしょう。

なお、遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った日から1年間行使しないときまたは相続開始の時から10年間行使しないときは消滅します。

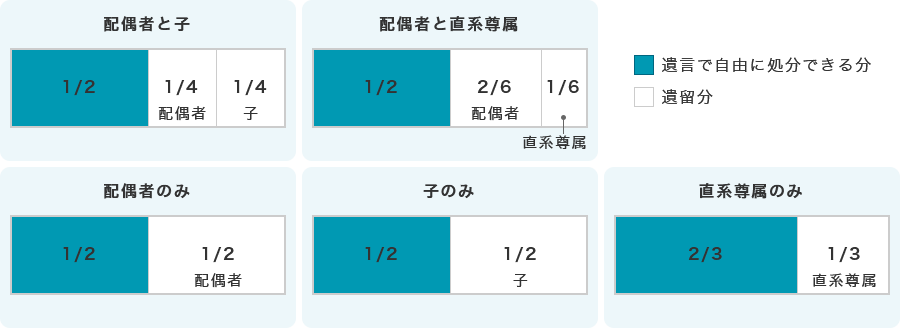

遺留分権利者は配偶者、子(直系卑属)、直系尊属(両親など)に限られ、兄弟姉妹はこれに該当しません。

遺留分の割合はつぎのとおりです。