訪日客目標「6,000万人・15兆円」への展望と課題

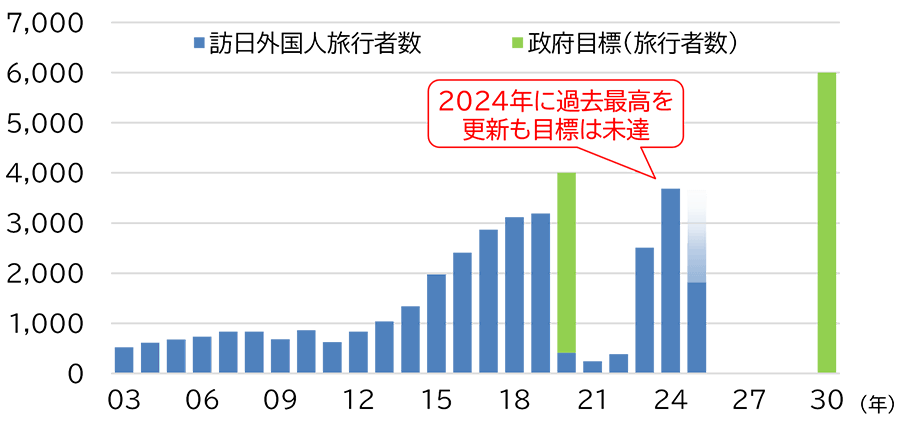

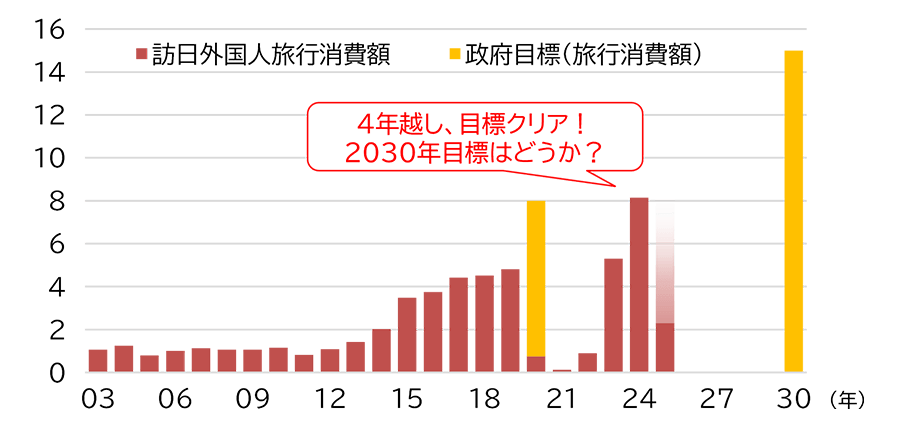

日本を訪れる外国人客が増えています。2024年の訪日客数は約3,687万人と前年から+47.1%増加しました。コロナ禍前の2019年に記録した約3,188万人を上回り、過去最高を更新しました(図1)。また、旅行消費額も2024年に初めて8兆円を上回りました(図2)。

2025年に入ってからも増勢は続いています。旅行者数は1‐5月で前年同期比+23.9%の1,814万人、消費額は1‐3月に約2.3兆円(同+28.4%)となっています。

政府は2003年の小泉政権時に「観光立国宣言」を打ち出しました。観光を日本経済の重要な柱とし、地方活性化や国際交流の促進を図る方針を表明しました。その後、安倍政権だった2016年、「明日の日本を支える観光ビジョン」を策定し、2020年に「訪日外国人旅行者数4,000万人・消費額8兆円」、2030年に「6,000万人・15兆円」とする目標を掲げました。

この目標と比較すると、現在の進捗は必ずしも順調とは言えません。2020年初からの新型コロナの影響により、消費額は4年遅れで昨年にようやく中間目標(8兆円)に到達しました。他方、旅行者数はまだ4,000万人に届いていません。

図1 訪日外国人旅行者数の実績と目標

図1 訪日外国人旅行者数の実績と目標(2003年~2030年*、年次)

図2 訪日外国人旅行者消費額の実績と目標

図2 訪日外国人旅行者消費額の実績と目標(2003年~2030年*、年次)

*2020年および2030年は政府目標。2020年~2022年の消費額は観光庁による試算値

2025年は暫定値(訪日客数は1-5月、消費額は1-3月の合計)

(出所)国土交通省、観光庁の資料を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

2030年の最終目標は実現できるのでしょうか。クリアすべき課題の1つに人手不足があります。ホテル・旅館の従業員を十分に確保できていないため、今ある部屋数を使い切れず訪日観光客の潜在的な需要を取り込み切れなくなり始めているとの指摘が聞かれます。

日銀は1月末に発表した「展望レポート」でサービス収支の分析(BOX1※)を公表し、今後の訪日客動向に楽観的な見通しを示しました。他方、別の分析(BOX2)では、主要な16産業の中で、「宿泊・飲食サービス」が労働・資本の代替性が最も小さい産業だという結果を初めて公表しました。すなわち、観光関連サービスは人手不足(労働)を機械(資本)で補うことが他のどの産業よりも難しい分野だということです。

これから2030年の大目標「6,000万人・15兆円」に向かって加速していくためには、人手不足をどう解決していくのかを考えていく必要がありそうです。

日銀が全国の支店を通じて集めたヒアリング情報などをまとめた地域経済報告(さくらレポート5月号)を確認すると、現場レベルでは早速いろいろな工夫が行われていると報告されています。具体的には、「宿泊客数や売上データを一括集計できる新システムの導入を検討・導入により、従業員の労働負担を軽減」 「自動チェックイン機の導入や館内着・アメニティ利用のセルフサービス化など省人化・省力化を徹底」「人手不足により夕食の提供が困難な旅館が増加していることを踏まえ、地域の飲食店に対して営業時間の延長を要請するなど泊食分離を進めている」などでした。

サービス業・非製造業の生産活動などを経済産業省が指数化している第3次産業活動指数で、「宿泊サービス業」の指数をみると、2025年4月は104.6とコロナ禍前のピーク(2019年8月:120.2)には戻り切れていません。「制約は発明の母」という言葉があります。資本による代替が最も困難な分野だからこそ、上述したような新たなイノベーションが一段と広がって人手不足を克服し、他産業にも好影響が広がっていくことが期待されます。

※BOX:日銀が年4回(通常1月、4月、7月、10月)公表している「経済・物価情勢の展望」(展望レポート)の中で、その時々の重要なテーマについて分析を行いまとめているもの。

作成:三井住友トラスト・アセットマネジメント