遺言書には何を記載するべきか 遺言書の目的や種類を解説

遺言書がない場合、遺産を相続できるのは亡くなった人の法定相続人だけとなります。この場合、法定相続人全員で遺産の分け方を話し合って、遺産分割協議書を作成することになりますが、相続人全員で話し合って遺産分割協議書を作成するには手間がかかります。万一、法定相続人のなかで納得できない人が一人でもいる場合は、遺産分割協議が進まず、家族間のトラブルに発展しかねません。

遺言を書面で残しておけば、亡くなった際にその人の思いに沿った遺産分割が可能となるため、相続の手続きがスムーズに進むでしょう。本記事では、遺言書の概要や種類、それぞれの特徴について解説します。遺言書に記載する事項や遺言書の具体例も紹介しますので参考にしてください。

遺言とは

遺言書を作成した被相続人(亡くなった人)のことを遺言者といいます。遺言者は、遺言書に自分の財産を誰にどれだけ譲りたいかについて自由に記すことが可能です。遺言とは、遺言者が自分自身で自分の財産を誰にどう残すのかの意思表示です。遺言書があれば、その遺言内容に沿った遺産分割ができるため、相続の手続きをスムーズに進めることが期待できるでしょう。

遺言は「ゆいごん」と読むのが一般的ですが、法律用語として正確には「いごん」と読みます。遺言書の種類として代表的なものは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つです。各遺言方法には、メリットとデメリットがあります。

遺言書に記載する4つの内容

民法第1022条では、遺言書について以下のように定められています。

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる

出典:e-Gov

遺言書は変更や作り直しが可能であり、日付の新しいものが有効となります。なお、法的な効力を持つ項目は民法に定められており、これを「法定遺言事項」といいます。法定遺言事項のなかでも特徴的なもの4つに分けて確認してみましょう。

相続に関すること

- 誰に財産をどのくらい相続させるのか指定できる

- 法定相続人以外の人にも遺贈ができる

- 法定相続分とは異なる相続割合を指定することもできる

- 特別受益の持ち戻し免除の記載ができる

- 相続人を廃除したり廃除を取り消ししたりすることもできる

財産の処分に関すること

- 財産を寄付できる

相続人の身分に関すること

- 子どもを認知することができる

- 未成年の子どもに後見人を指定することができる

遺言執行人に関すること

- 遺言執行人を指定することができる

遺言執行者とは

遺言書に遺言執行者を指定しておくと、遺産分割をスムーズに進めることができます。なぜなら、遺言執行者には相続財産の管理や遺言の執行に必要なすべての行為をする権利と義務があるからです。また、相続人は、遺言執行者が遺言を執行することを妨げることができません。遺言執行者になることを承諾すれば、相続財産を管理し遺言書の内容を確実に執行する必要があります。

しかし、遺言執行者の業務には相続に関する専門的な知識が求められます。また、遺言執行者にも自分の生活があり、働いていて遺言の執行をする時間が取れないこともあるでしょう。予期せず遺言執行者に指定されたとしても、承諾するかどうかは指定された人の判断であり自由です。遺言執行者となることができない場合は、弁護士や司法書士など相続の手続きに慣れた専門家に任せることもできます。

遺言執行者を指定する際の主な注意点は、以下の4つです。

専門的な知識を必要とする

遺産分割には、遺言の執行開始時に遺言内容を相続人に通知したり相続財産の目録を作成して相続人に交付したりする義務があるため、専門的な知識が必要です。子どもの認知や推定相続人の廃除など、一般の人の場合、経験がなくできないことも多いでしょう。

能力と時間を必要とする

遺言執行者には、遺言を執行する能力だけでなく、「手続きに要する時間が取れる」といった人を選任することも重要です。知識と能力がなく、執行する時間が取れない人が遺言執行者になると、執行するのに時間がかかってしまう可能性があります。

執行者の年齢

執行人が高齢な場合、遺言者よりも先に亡くなってしまうことも考えられます。

トラブルに巻き込まれることもある

相続人同士で仲が悪いと、相続の割合などでトラブルになることも少なくありません。遺言執行者が相続人と近い人だと、相続人同士のトラブルに巻き込まれてしまう可能性もあります。

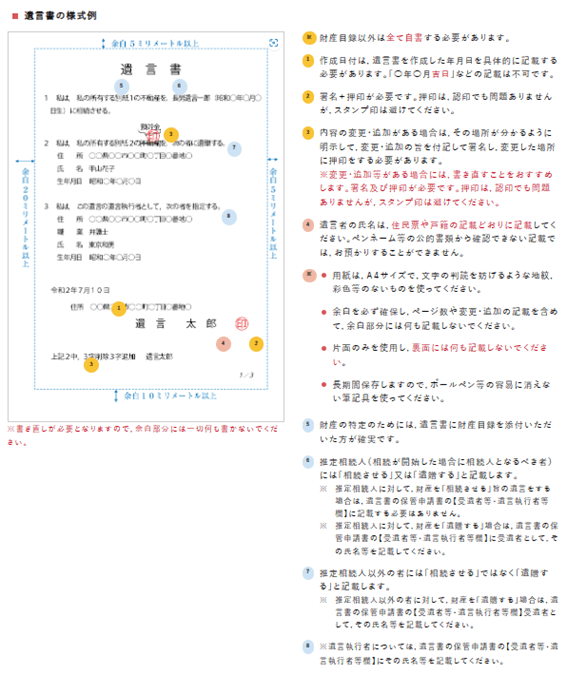

遺言書のサンプルを紹介

遺言者の本人が十分な判断能力があるうちに遺言書を作成しないと、法的に有効な遺言書と認められない可能性があります。例えば、医師に認知症と診断されてから遺言書を作成したのでは、その効力が後日否定されかねないため、注意が必要です。一方で、遺言書を作成するにあたり、自分が亡くなることを考えてしまい、ためらってしまう人もいるかもしれません。

ただし、遺言書を作成するのであればできるだけ早めに作成したほうがよいでしょう。遺言書は何度でも作り直すことができるため、人生の節目のタイミングで遺言書を作ってみてはいかがでしょうか。法的な効力はありませんが、遺言書には「付言事項(ふげんじこう)」により遺言者の最後のメッセージを残すことも可能です。

相続人の間のトラブルを避けるためにも、相続人の思いを相続人が納得できるように伝えるのもよい方法です。法務省のホームページには、自筆証書遺言の様式例や作成の注意点が掲載されていますので、参考にするとよいでしょう。

3つの遺言書の種類と特徴を比較

上述したように、遺言書は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあり、15歳以上の場合は自分の意思で作成可能です。ここでは、3つの遺言書の種類と特徴について紹介します。

自筆証書遺言の特徴

自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書の全文と日付を自筆で記載し、自署・押印する形式で作成した遺言書です。作成費用がかからないものの、遺言者が自分で管理・保存するため紛失・偽造のリスクがあります。本文や日付、氏名は、自筆で記載する必要がありますが、財産目録は自筆でなくパソコンなどで作成できます。

財産目録のすべてのページに署名・押印をすることで、土地・建物の不動産登記事項証明書や通帳コピーなどを資料にすることも認められています。ただし、法律上の要件を満たさないと無効となる可能性があるため、慎重に作成しなければなりません。なお、自書証書遺言の場合、遺言者が亡くなったあと、相続人は家庭裁判所による検認手続きが必要です。

公正証書遺言の特徴

公正証書遺言は、法律の専門家となる公証人と2人以上の証人立会いのもとで作成する形式の遺言書です。原本を公証人が保管するため、最も信頼性が高い遺言書といえるでしょう。自書証書遺言と異なり家庭裁判所による検認手続きもいりません。また、公証人のアドバイスをもらいながら作成可能です。

病気やケガで字が書けなくとも作成できます。さらに、出張費用などの費用を支払えば自宅や病院まで出張してもらえます。つまり、病気や高齢の人でも公証人役場へ足を運ぶことなく作成できます。ただし、作成には財産価額に応じた手数料、作成に費やした時間分の費用などがかかる点はデメリットです。

秘密証書遺言の特徴

秘密証書遺言は、公証人と2人以上の証人立会いのもと、署名押印した遺言書を封筒に封入する形式で作成する遺言書です。遺言書の内容は誰にも見せる必要はありませんが、公証人は遺言書の存在を証明するだけで、遺言内容を証明してくれるわけではありません。自筆証書遺言は遺言書の全文と日付を自筆で記載しますが、秘密証書遺言は氏名が自筆なら、それ以外はパソコンなどで作成可能です。

ただし、遺言書の内容を誰にも知られることなく秘密にできる半面、法律上の要件を満たさないと無効になる可能性があります。自筆証書遺言と同様、自分で保管するため、紛失・盗難のリスクがあり、家庭裁判所による検認手続きも必要です。

3つの遺言書の特徴を比較

上記3つの遺言書の特徴を整理して一覧表で比較すると、以下のようになります。

| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |

|---|---|---|---|

| 署名・押印 | 本人 | 本人・公証人・証人 | 本人・公証人・証人 |

| 家庭裁判所の検認 | 必要(不要となる場合もあり) | 不要 | 必要 |

| 証人 | 不要 | 証人2人以上 | 証人2人以上 |

| 作成方法 | 自由 | 公証人立会 | 公証人立会 |

| その他特徴 |

|

|

|

家庭裁判所の検認制度とは

検認とは、遺言書の有効性を判断するものではありません。あくまでも家庭裁判所が遺言書の存在と、その内容を相続人に知らせ、内容を明確にして遺言書に偽造や変造がないことを確認する手続きです。遺言者が亡くなった際、遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ遺言書を提出して検認を受けなければなりません。

遺言書を裁判所に提出すると、裁判所は相続人に検認をする日を通知します。封印された遺言書は、家庭裁判所で相続人立会いのもと開封しますが、検認期日に立ち会うかどうかは相続人の自由です。相続人の全員が立ち会わなかったとしても検認手続きは行われるため、必ず立ち会わなければならないわけではありません。

万一、検認手続きをしないで遺言書を開封すると5万円以下の過料が科される可能性があるため、注意が必要です。また、開封した人は他の相続人から「遺言書の内容を改ざんしたのではないか」という疑いをかけられるなど、相続人間でトラブルの原因にもなりかねません。未開封の自書証書遺言を発見した場合は、開封しないように気をつけましょう。

なお、公正証書遺言は検認が不要です。また、自筆証書遺言であっても法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は、検認を受ける必要がありません。

法務局で遺言書を預かってもらえる自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言書を作成後、法務局へ遺言書の保管を申請できる制度が「自筆証書遺言書保管制度」です。遺言者は、本制度を利用することで紛失や亡失を防ぐことができます。また、遺言者の死亡後に遺言書が発見されない恐れもありません。他人に遺言書を見られることがないため、勝手に開封されることもなく、他人に破棄されたり、改ざんや隠匿されたりする心配もない点はメリットです。

相続人や受遺者は、遺言者が死亡後、以下の3つのサービスが受けられます。

- 「遺言書保管事実証明書」の交付請求:遺言書が保管されているかどうかを調べる

- 「遺言書情報証明書」の交付請求:遺言書の写しの交付を請求する

- 遺言書の閲覧請求:遺言書保管所で遺言書の内容を確認する

自書証書遺言書保管制度を申請する場所は、「遺言者の住所地」「本籍地」「所有する不動産の所在地」を管轄するいずれかの法務局です。ただ、遺言書原本の閲覧をする場合は、遺言書が保管されている遺言書保管所のみとなります。上述したように、本制度を利用すれば遺言者が亡くなったあとの家庭裁判所へ検認が不要です。

信託銀行で取り扱っている遺言信託とは

「遺言書作成のアドバイスを受けたい」「遺言執行者になれるような人がいない」といった人は、信託銀行が提供する遺言信託を利用してみてはいかがでしょうか。遺産分割を行うには、亡くなった人の生まれたときから亡くなるまでの戸籍謄本を取得して相続人を確定し、不動産の名義変更、金融商品や預金の解約・換金の手続きなど、慣れない人では難しい手続きが多く発生します。

遺言信託とは、信託銀行で専門的なアドバイスを受けて遺言書を作成し、保管から遺言執行まで責任を持って手続きするサービスの総称です。遺言信託のサービスは、主に「遺言書の作成・保管」「遺言の執行」の2つに分けられ、それぞれの段階で適したアドバイスが受けられます。

遺言書作成後も内容の見直しなどのアフターフォローが必要なときも相談できるため、相続全般に対して力強い相談相手となるでしょう。

遺言書を作成したほうがよいケースを紹介

遺言書を作成すれば、自分の思い描くように財産を残すことが可能です。例えば、以下のようなケースでは遺言書を作成したほうがよいでしょう。

- 子どもがおらず、全財産を配偶者に相続させたい

- 老後の世話をしてくれる子どもや事業を継がせる子どもなど特定の人に多く相続させたい

- 法定相続人がたくさんいて相続トラブルが心配

- 福祉団体などに寄付をしたい

- 残された家族のために、相続の手続きがスムーズに進められるようにしておきたい

遺言書の作成で相続がスムーズに

遺言書を作成することで、遺言内容に沿った遺産分割ができるため、相続の手続きがスムーズに進みます。ただし、遺言書の作成をする場合には、法的な効力を疑われないように、記載すべき要件をきちんと整えて作成しなければなりません。遺言書の種類として代表的なものは、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つありますので、それぞれのメリットとデメリットを確認し、自分にとって適した方法で作成するのがよいでしょう。自分で作成するのが難しい場合は、信託銀行の遺言信託などを利用してはいかがでしょうか。相続には、専門的な知識を必要とします。信託銀行なら、相続や不動産など様々な専門的な分野に精通しており、専門家に相談しながら遺言書を作成できます。

遺言書の作成から執行の手続きまで安心して任せることができるため、力強い味方になるでしょう。

執筆者紹介

加治 直樹(かじ なおき)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、社会保険労務士

銀行にて20年以上勤務したのち、かじ社会保険労務士事務所として独立。銀行員時代は、不動産融資、資産運用、年金相談等幅広く業務を経験。現在は、労働基準監督署で企業や個人の労務相談を受ける傍ら、金融・保険・住宅ローン等をテーマにしたセミナーを開催している。

相続・贈与に関するお悩みは

お近くの店舗・オンラインで無料でご相談いただけます。

三井住友信託銀行では、高い専門性と豊かな経験をもった財務コンサルタントなどの専門スタッフがじっくりお客さまのご相談を承ります。

店舗でのご相談はもちろん、オンライン相談も可能です。オンライン相談であれば遠隔地にお住まいの親御様やお子様もご一緒に相談いただけます。

まずはお気軽にお問い合わせください。