ショートコラム

民事信託(家族信託)の活用事例

~障がいのあるお子さまに財産を遺す~

三井住友信託銀行に信託口口座の開設をご相談いただいたお客さまの事例を簡単にご紹介いたします。

~障がいのあるお子さまに財産を遺す~

Cさんは、障がいのある長女(50歳)と同居しています。

長女には、財産管理能力がなく、日常の買い物やお釣りの計算もうまくいきません。

Cさんは長女の生活をずっと支えてきましたが、80歳を超えたころから記憶力が落ちてきており、今後も長女を支え続けられるだろうか、もし自分に万が一のことがあったらどうなるのだろうか、と不安になっています。

自治体の広報誌で、社会福祉協議会が「終活セミナー」を開催するという記事を目にして参加してみました。

そのセミナーでは、講師の弁護士から、判断能力が低下した人を支える仕組みとして成年後見制度(法定後見制度・任意後見制度)があること、財産を遺す仕組みとして「遺言」や「民事信託」という制度があることを知り、セミナー終了後、講師に「親なき後問題」について相談したところ、任意後見制度と、長男を受託者とした民事信託の利用を勧められました。

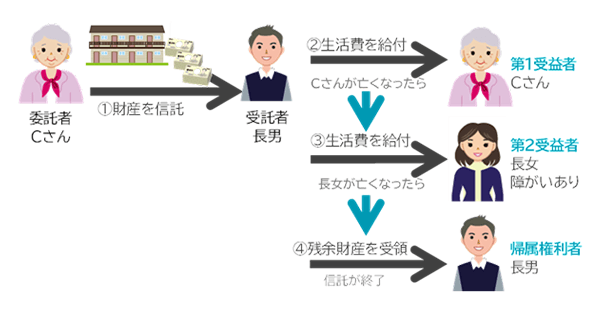

後日、長男を伴い弁護士の事務所を訪れたCさんは、受託者を長男、第1受益者をCさん、第2受益者を長女、帰属権利者を長男とし、金銭を信託財産とする信託契約を締結することにしました。

この信託で、当初はCさんが受益者として生活費を受け取り、もし、Cさんに万が一のことがあったときは、長女が第2受益者として生活費を受け取り、受託者である長男が長女の生活費を管理することができます。

解説

私共も、障がい者のご子息を持つ親御さんから、自分が亡くなった後(あるいは認知症などで支えられなくなった後)「誰が我が子の生活を支えてくれるのか」「財産を遺しても盗られてしまわないか」といった切実な問題としてご相談いただくことが少なくありません。

ちなみに知的障がい者を支える親御さんへのアンケート調査(※)では、障がい者の老後について、親御さんの92.5%の方が不安をお持ちでした。

この事例では財産管理対策として民事信託の利用をご紹介していますが、財産管理はあくまでご本人の生活、療養看護といった身上保護を充実させるための手段であり、成年後見制度(法定後見制度・任意後見制度)のご利用と併せて対策されることが必要と考えます。

※三原博光、松本耕二、豊山大和「知的障害者の老後に対する親達の不安に関する調査」人間と科学:県立広島大学保健福祉学部誌 7巻1号 2007年3月

民事信託について詳しく知りたい方はこちらへ

成年後見制度に関するご相談・取次ぎサービス

三井住友信託銀行では、成年後見制度に関する相談やご利用を検討されているお客さまに、専門家(司法書士(※1)、弁護士(※2)、税理士(※3))をご紹介するサービスを取り扱っています。

- ※1公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートが推薦する司法書士

- ※2提携する弁護士会が推薦する弁護士

- ※3提携する税理士会が推薦する税理士

詳しくはこちらへ

民事信託に関する弁護士紹介制度の活用

三井住友信託銀行では民事信託の組成等を希望するお客さまに、当社が提携する弁護士会が推薦する弁護士を紹介する無料(※)のサービスをご用意していますので、お気軽にご相談ください。

※弁護士を紹介するサービス自体及び初回の法律相談料は原則無料です。但し、相談場所などによっては日当・交通費等の実費が発生する場合があります。

詳しくはこちらへ

尚、このコラムで「障がい」「障がい者」という言葉を採用していますが、国連「障害者の権利に関する条約」前文(e)「障害が、機能障害を有する者とこれらの者に対する態度及び環境による障壁との間の相互作用であって、これらの者が他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げるものによって生ずる」という社会的モデル(障害の原因は社会にある)の考え方に立脚し「障害」「障害者」という言葉を採用している企業・団体もあります。

三井住友信託銀行 人生100年応援部 吉野 誠

三井住友信託銀行 人生100年応援部 佐々木 彩乃

相続・贈与に関するお悩みは

お近くの店舗・オンラインで無料でご相談いただけます。

三井住友信託銀行では、高い専門性と豊かな経験をもった財務コンサルタントなどの専門スタッフがじっくりお客さまのご相談を承ります。

店舗でのご相談はもちろん、オンライン相談も可能です。オンライン相談であれば遠隔地にお住まいの親御様やお子様もご一緒に相談いただけます。

まずはお気軽にお問い合わせください。